[제58회 베니스 비엔날레 국제미술전]김현진 감독 총괄 한국관

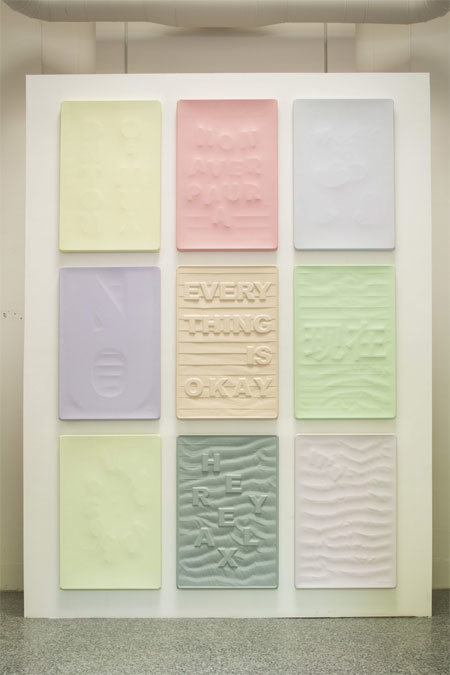

《트랜스젠더, 레즈비언, 장애여성극단 연출가, 드래그 킹(남장 여성)…. 한국 사회에서 잘 알려지지 않은 인물들의 영상이 전시 공간을 채운다. 3개 면을 가득 채울 정도로 거대한 영상 속 등장인물, 빠른 템포의 음악과 커다란 소리가 관객을 압도한다. 마치 이곳에서만큼은 그들이 역사의 주인공이라고 큰 소리로 외치는 듯하다. ‘여성 국극’을 조명해 온 정은영 작가(45)의 작품 ‘섬광, 잔상, 속도와 소음의 공연’이다. 제58회 베니스(베네치아) 비엔날레 국제미술전이 11일 공식 개막했다. 김현진 예술감독이 전시를 총괄하고 한국문화예술위원회(위원장 박종관)가 커미셔너를 맡은 한국관의 주제는 ‘역사가 우리를 망쳐놨지만 그래도 상관없다’. 남화연(40), 정은영, 제인 진 카이젠 작가(39)가 참여해 영상 작품을 선보였다.》

한국관의 주제는 이민진 작가의 소설 ‘파친코’의 첫 문장을 차용했다. ‘파친코’는 일본인도 한국인도 아닌 모호한 정체성으로 살아야 했던 ‘자이니치(재일동포)’의 비극을 그렸다. 반면 한국관은 ‘역사의 실패’를 젠더 이슈로 한정하고, 역사 속 잊혀진 여성과 소수자의 구체적 사례를 연구해 되살렸다.

정은영은 여성 국극의 현대적 형태를, 남화연은 최승희의 국제적 면모(반도의 무희)를, 제인 진 카이젠은 바리 설화의 재해석(이별의 공동체)을 소재로 했다. 김 감독은 “서구와 남성 중심의 시각을 비판적으로 바라볼 때 한층 더 풍요로운 이야기를 풀어낼 수 있다”고 설명했다.

○ 국제전, ‘분열의 긍정’

총감독 랠프 루고프가 기획한 국제전은 사뭇 결이 달랐다. 한국관이 철저히 한쪽의 입장에서 역사의 복권을 주장했다면, 국제전은 한 사안을 두고도 주체에 따라 다양하게 파생되는 시각을 보여줬다. 기후 변화, 난민, 소셜미디어, 인종 문제 등 개인의 욕망이 폭발하고 정치적 요구가 늘어나는 시대에 ‘분열’ 자체가 축복이라는 듯한 뉘앙스였다.

우선 참여 작가 79명 모두가 전시장 두 곳(아르세날레, 자르디니)에 각기 다른 형태의 작품을 설치한 것이 눈에 띄었다. 그 결과 한 작가라도 공간과 분위기에 따라 전혀 다른 시각 언어를 선보일 수 있었다. 영국 작가 에드 앳킨스가 아르세날레에서는 가상 캐릭터를 활용한 영상과 설치 작품을, 자르디니에서는 자신을 타란툴라로 형상화한 회화를 전시하는 식이었다.

한국 작가 이불과 강서경의 작품도 국제전에서 만날 수 있었다. 이불은 남북의 이데올로기 갈등 극복을 기원하는 듯한 기념비 ‘오바드V’를, 강서경은 정간보(井間譜), 화문석 등 한국 전통 문화를 현대적으로 재해석한 설치 연작을 선보였다.

베네치아=김민 기자 kimmin@donga.com

베네치아=김민 기자 kimmin@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0