권용득 만화가

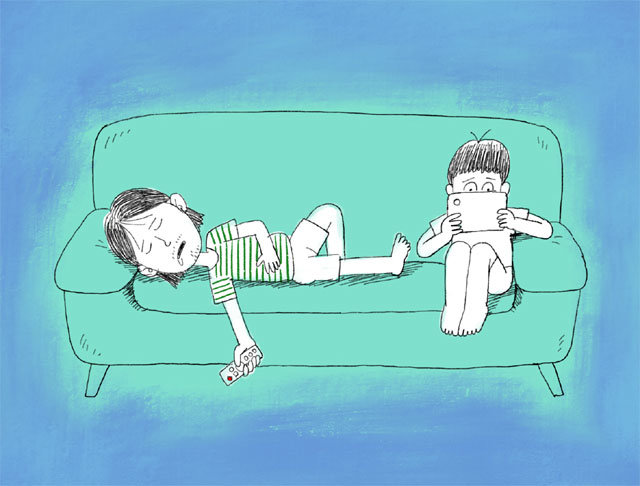

덕분에 나는 당분간 아이와 단둘이 지내게 됐고, 다행히 아이는 평소와 다름없다. 오히려 아이는 평소보다 게임하는 시간이 늘어서 기뻐하는 것 같기도 하다. 사실 살림도 아내와 나눠서 할 때보다 효율적이다. 뱀 허물처럼 방바닥에 널브러지기 일쑤였던 아내 옷이 옷장 밖을 나올 일 없다. 입 하나 줄었을 뿐인데 설거지도 딱히 쌓이지 않는다. 아이는 내가 (대충) 해주는 음식마다 맛있게 먹어준다. 게다가 메신저 통화 기능을 이용하면 약 1만616km 떨어져 있는 아내와 얼마든지 실시간 대화가 가능하다.

문득 옛일이 떠올랐다. 어머니가 맹장이 터져서 일주일 가까이 입원한 적 있다. 어머니가 그처럼 장기간 집을 비운 건 처음이었다. 그 무렵 집 안이 숨 막힐 정도로 적막했던 것 말고 기억이 흐릿한데, 아버지가 끓인 된장찌개만큼은 지금도 또렷이 기억한다. 아버지는 학교 갈 채비를 하던 동생과 내게 아침을 먹고 가라고 했다. 아버지 딴에는 그 나름대로 어머니 역할을 하고 싶었던 모양이다. 하지만 아버지가 끓인 그것은 도저히 된장찌개라고 할 수 없었다. 동생과 나는 터져 나오는 웃음을 가까스로 참아야 했다.

반면 아이에게 아내, 그러니까 엄마의 역할은 얼마나 클까. 아이에게는 엄마가 내킬 때마다 자기만의 시간을 갖는 게 너무 당연하다. 우리 집 속옷이나 양말은 애초에 제자리가 없다. 나는 게임에 열중하던 애한테 짓궂게 말했다. “야, 우리 이대로 엄마 없이 살 수도 있겠다, 그치?” 게임에 열중할 때는 건성으로 대꾸하던 아이가 웬일로 게임을 멈추고 정색하며 말했다. “에이, 그건 좀 에바(지나치다는 뜻의 신조어)지!” 아이에게 엄마는 아무래도 역할이 아닌 존재 자체만으로 존중받는 것 같다. 나도 아빠 말고 엄마 하고 싶다.

권용득 만화가

권용득의 사는게 코미디 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

글로벌 현장을 가다

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![기호 5번 ‘오로나민C’가 비난받은 이유[권용득의 사는게 코미디]〈6〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2019/07/30/96750411.1.jpg)

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

댓글 0