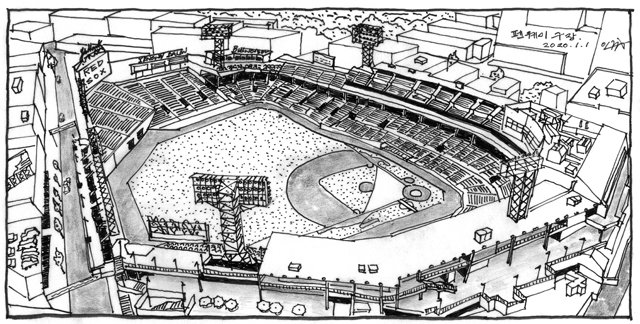

<22> 미국 보스턴 펜웨이파크

야구는 미국적 현상이었다. 산업혁명으로 도시가 산업도시로 변모하고 있을 즈음 초창기 야구장이 도시에 들어섰다. 야구는 잔디 들판에서 시작했다. 이제껏 보지 못한 기하(幾何)인 다이아몬드를 잔디 위에 그리며 행해지는 운동이었다. 기하의 각 변은 90피트(약 27.4m)였고, 꼭짓점은 베이스였다. 다이아몬드 위로는 아치를 그려 안쪽은 내야 바깥쪽은 외야라 했다. 들판에서 시작했던 야구가 나무 울타리와 객석을 만들 즈음, 야구장은 도시의 일부가 됐다. 도시 안에 있었지만 여전히 전원의 꿈을 갈망했다. 그래서 야구장은 해밀토니언(알렉산더 해밀턴) 도시면서 제퍼소니언(토머스 제퍼슨) 전원이었고, 이는 환언하면 도시의 유한함 속에서 전원의 무한함을 상징했다.

미국에서 야구장의 형태는 크게 세 번 진화했다. 1세대 야구장은 비정형이었다. 야구장 경계가 주변 도로 조건에 대응하며 지어졌기 때문이었다. 화재 때문에 나무 야구장이 소실되자 재료는 철과 돌로 대체됐다. 남아 있는 1세대 야구장은 모두 1910년 이후의 것이다. 2세대 야구장은 원형이었다. 2차 세계대전 이후 쇼핑몰처럼 야구장도 교외로 나갔다. 크기는 로마의 콜로세움처럼 기념비적이었고 주변은 온통 주차장이었다. 도시와는 무관하게 외딴섬처럼 자기 과시적이고 자기 충족적으로 지었기에 경기가 없을 때는 썰렁했다. 1990년대부터 2세대 야구장에 대한 반성으로 3세대 야구장이 지어졌다. 교외에서 다시 도시로 돌아왔다. 3세대 야구장의 가장 중요한 공헌은 조각난 도시를 다시 이어주는 역할이었다.

산업도시의 도래로 보스턴도 이민자가 급증했다. 이들은 공장에서 저임금으로 장시간 일해야 했다. 누적된 피로를 날릴 건축적 장치가 필요했다. 보스턴 에메랄드 네클리스와 마운트 오번 묘지와 같은 도심 속 공원과 묘지공원은 그래서 태어났고, 야구장도 그 일환이었다. 야구장 이름을 구단주 성명을 따르지 않고, 펜웨이파크로 정한 것은 이유가 있었다. 녹색 보석 목걸이처럼 보스턴을 휘감는 공원 끝단에 있는 녹지 이름을 따는 것만으로도 ‘서민 시설’에서 ‘계급 차별이 없는 시설’로 이미지를 바꿀 수 있었기 때문이다. 대륙 내 철로 보급으로 야구는 도시 안 경쟁에서 도시 간 경쟁으로 번졌다. 기차 스케줄이 대진 스케줄에 영향을 끼쳤다. 보스턴 레드삭스와 펜웨이파크 야구장은 운동과 경기를 넘어선 도시의 정체성이자 자부심이 됐다.

우리 야구장은 지을 때 수천억 원을 들이고 매년 천문학적인 유지 비용에 허덕인다. 외딴섬 야구장, 획일적 야구장이라 문제다. 어찌 보면 아파트처럼, 원조가 아닌 파생(미국 2세대 야구장)을 모방한 짝퉁이라 그렇다. 펜웨이파크 야구장을 보면, 야구장은 건축이자 도시고 전원이다. 골목길 재생 장치이자 도시 힐링 장치, 계급 차별 없는 민주주의 전당이다. 2020년에는 새로운 한국형 야구장을 꿈꾼다.

이중원 성균관대 건축학과 교수

이중원 성균관대 건축학과 교수

이중원의 ‘건축 오디세이’ >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

기고

구독

-

고양이 눈

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![좋은 일터란 ‘연결과 소통’… 거장의 해답[이중원의 ‘건축 오디세이’]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/01/22/99352668.1.jpg)

댓글 0