◇서울, 권력도시/토드 A 헨리 지음·김백영 정준영 이향아 이연경 옮김/484쪽·2만8000원·산처럼

미국 샌디에이고 캘리포니아대(UCSD) 역사학과 부교수로 재직 중인 저자(48)가 책 머리말에 꺼낸 말이다. 그 개인적 경험은 국제관계학 전공자인 그가 일본 문학을 부전공으로 택하고, 다시 한국으로 지적 탐구영역을 넓히는 데 동력이 됐을 것이다.

한국과 일본을 두루 잘 아는 외국인의 시선에 비친 일제강점기는 어떨까. 이 책을 꿰뚫고 있는 키워드는 동화(同化)다. 조선 왕실을 상징하는 경복궁과 일제가 세운 남산의 조선 신궁(神宮) 등 공간을 중심으로 동화정책을 분석했다는 점이 흥미롭다. 저자의 시선은 무단정치-문화정치-병참기지화라는 도식 대신 일제 정책에 따라 주요 공간이 어떻게 변화했는가를 따라간다.

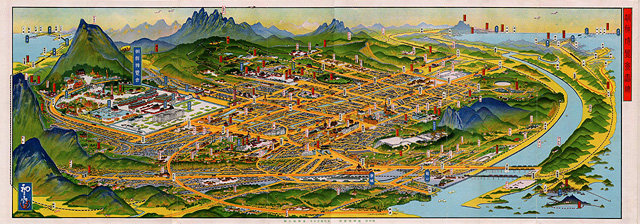

동화는 정신적 동화, 물질적 동화, 공중적 동화의 세 측면에서 고찰됐다. 정신적 동화 프로젝트의 대립항은 경복궁과 1925년 들어서는 남산의 신궁이었다. 경복궁은 정궁(正宮) 기능을 상당 부분 잃었지만 여전히 조선의 심장부였다. 조선 왕조는 경복궁을 중심으로 동쪽에 종묘, 서쪽에 사직단을 배치했다. 남북 방향으로는 육조 거리와 주작대로, 동서로 상업공간인 운종가가 들어섰다.

일제는 왕실과 국권의 상징인 경복궁을 조직적으로 훼손하면서 신비함을 벗겨내는 전략을 택했다. 1914년 박람회인 ‘조선물산공진회’를 경복궁에서 개최한다는 명목으로 대부분의 전각을 헐어버렸다. 근대화를 표방한 경성의 거리 개편은 1926년 총독부 신청사가 완공돼 경복궁 앞을 가로막으면서 마침표를 찍는 것이다.

1925년 세워진 조선 신궁은 황국신민화 등으로 강도를 높여간 정신적 동화의 상징이었다. 일제는 이 신궁을 일본 내 이세신궁, 메이지신궁과 함께 사격(社格)이 가장 높은 곳으로 대우했다. 현재 안중근 의사 기념관 등이 들어서 있는 남산에서 조선 신궁의 자취를 찾기는 어렵다.

공중적 동화는 주민 생활의 청결과 위생이라는 명분을 내걸고 주택과 거리 등 일상 공간을 통해 집요하게 이뤄졌다. 하지만 조선인이 개선된 복지 혜택을 받을 수 있는 자치적 주체가 아니라 일본인 주민의 안녕을 위협하는 병인(病因)으로 간주했다는 것이 저자의 분석이다.

영어 원제(‘Assimilating Seoul’·서울 동화하기)가 책의 실체에 어울린다. ‘서울, 권력도시’라는 제목은 요즘 서울의 글로벌한 이미지와 겹쳐 불필요한 상상과 오해를 초래한다.

김갑식 문화전문기자 dunanworld@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0