그렇게 얼마의 시간이 흘렀을까. 1507년 인도로 가는 길을 개척하기 위해 대서양을 헤매던 포르투갈인들이 물과 음식을 얻기 위해 섬에 상륙했다.

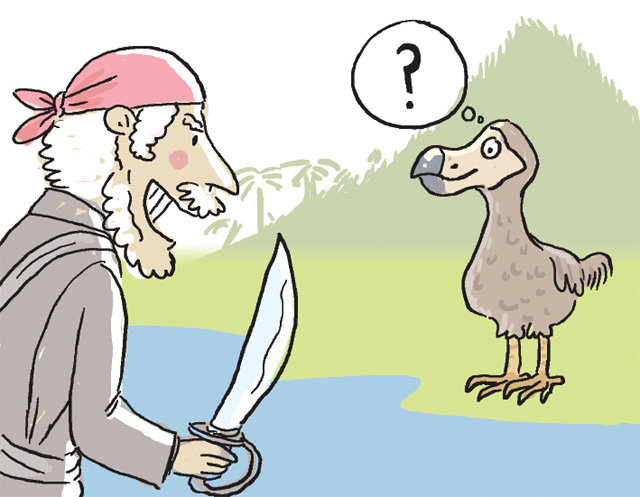

무인도에는 처음 보는 이상한 녀석들이 있었다. 14kg이나 되는 커다란 새들이 ‘쟤들은 뭐지?’ 하는 눈길로 멀뚱멀뚱 쳐다보고 있는 게 아닌가(크다는 칠면조가 6, 7kg이니 이 정도면 엄청난 덩치다). 오랜 시간 자신들을 위협한 존재가 없어 도망갈 줄 몰랐던 것이다. 가서 잡으면 되는, 말 그대로 ‘이게 웬 떡’이었다.

다행히 맛이 그리 좋지 않아 남획을 당하지는 않았지만 근처를 지나는 선원들에겐 요긴하고 손쉬운 먹잇감이 되었다. 이런 일이 계속되자 어느 순간 그림자도 찾아볼 수 없었다. 대서양의 작은 섬 모리셔스에 살았던 도도(dodo)의 이야기다. 네덜란드어로 ‘바보, 멍청이, 게으른’이라는 뜻의 이름이 생긴 이유다. 겁을 좀 남겨두었더라면 그런 대로 괜찮았을 텐데, 무엇보다 겁을 내야 할 때 내지 않았기에 박물관의 박제로만 남아있게 되었다.

우리는 겁이나 두려움을 부정적으로 생각하지만 사실은 반대다. 겁은 다가오는 위기를 경고하고 신속하게 대비하게 하는 생존 필수 본능이다. 거의 모든 생명체가 이 본능을 갖고 있는 이유다. 막대기를 보고 뱀이다 싶어 일단 피하는 게 착각이더라도 설마 하다 물리는 것보다 낫지 않은가. 무조건 겁부터 먹는 것만큼 좋지 않은 게 겁이 없는 것이다.

우리 삶에서도 겁은 중요한 역할을 한다. 사람들은 보통 자신을 겁쟁이라고 하지 않는다. 누가 자신을 그렇다고 하면 화를 낸다.

중국 우한에서 시작한 신종 코로나바이러스로 인해 전 세계가 떨고 있다. 다들 미리 겁을 좀 냈더라면 이렇게까지 되지 않았을 것이다. 위험 가득한 삶을 사는 히말라야에서는 “두려움을 남겨두어야 사람이 된다”는 말이 있다. 거기에서만 필요한 말 같지 않다.

서광원 인간자연생명력연구소장

서광원의 자연과 삶 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

머니 컨설팅

구독

-

횡설수설

구독

-

담배 이제는 OUT!

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![위기라는 이름의 질문[서광원의 자연과 삶]〈16〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/02/24/99838329.1.jpg)

댓글 0