곤 前닛산회장 사태로 본 日기업

지난해 말 보석 중 ‘희대의 탈주극’을 통해 일본에서 레바논으로 도주한 카를로스 곤 전 르노닛산자동차그룹 회장(66)이 최근 미 CNBC 인터뷰에서 외국인 경영자에 배타적인 일본 문화를 비판하며 한 말이다.

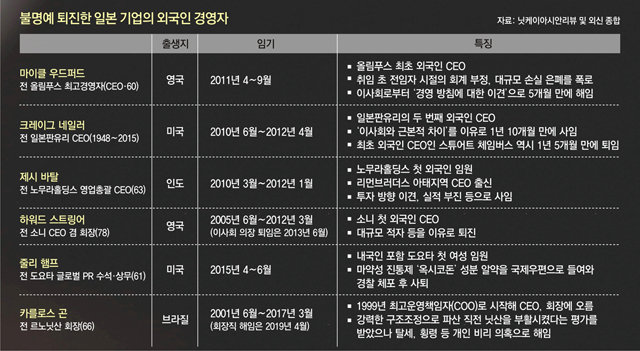

곤 전 회장 외에도 하워드 스트링어 전 소니 최고경영자(CEO·78) 겸 회장, 마이클 우드퍼드 전 올림푸스 CEO(60) 등 일본 간판 기업을 맡았던 외국인 경영자들은 모두 아름답지 못한 이별을 했다. 닛케이아시안리뷰는 지난달 15일 곤 전 회장 사태가 ‘외국인 슈퍼스타 CEO’와 일본문화의 충돌에 관한 논쟁을 다시 야기했다고 진단했다. 서구 출신 유명 경영자의 일본 근무 기피가 이어질 것이란 우려도 나온다.

현재 일본 유명 기업의 외국인 CEO로는 2015년부터 다케다약품을 이끌고 있는 크리스토프 웨버 사장(54)이 꼽힌다. 대형 제약업체 글락소스미스클라인 출신의 프랑스인인 그는 2014년 다케다 최고운영책임자(COO)로 부임했고 한 해 뒤 CEO에 올랐다. 약 5만 명의 직원을 보유한 95년 전통의 제약회사를 무리 없이 이끌고 있다는 평가를 받는다.

하지만 웨버 사장과 달리 일본에서 2000년대 들어 ‘최초의 외국인 CEO’ 타이틀을 달고 화려하게 부임했던 다른 외국인 수장들은 대부분 불명예 퇴진했다.

대표적 인물이 스트링어 전 소니 회장이다. 영국 웨일스 출신으로 미 CBS방송 사장 등을 지낸 그는 2005년 ‘주식회사 일본’을 상징하는 소니의 첫 외국인 CEO가 돼 엄청난 화제를 모았다. 하지만 게임, 음악, 영화 등 소프트웨어(SW) 산업을 육성하려 했던 그는 가전 등 기존 하드웨어(HW) 산업의 재도약을 노렸던 일본인 경영진과 충돌했다. 스트링어의 재임 중 소니는 대규모 적자를 면치 못했다. ‘천문학적 연봉을 받으면서 실적 개선도 이뤄내지 못한다’는 비판에 직면했고 결국 2012년 퇴진했다.

외국인 경영자의 공격적 경영 노선과 보수적인 일본 임원의 충돌 사례는 다른 기업에서도 찾을 수 있다. 2010년 노무라홀딩스의 첫 외국인 임원이 된 제시 바탈 전 영업총괄 CEO(63)는 과감한 채권 투자를 주장하다 일본인 경영진과 마찰을 빚고 사임했다.

양측 갈등을 격화시키는 요소는 ‘돈’이다. 2018년 11월 곤 전 회장이 체포됐을 때 일본 언론은 집중적으로 그가 받은 돈에 대한 보도를 쏟아냈다. 같은 해 그는 연봉과 성과급으로 총 1690만 달러(약 232억 원)를 벌었다. 메리 배라 미국 제너럴모터스 CEO(2190만 달러)보다 적었지만 일본 사회는 그의 연봉을 이례적으로 받아들였다. 도요타를 이끌고 있는 도요다 아키오 CEO가 2017년 3억8000만 엔(약 42억 원)을 받은 것과 비교된다.

컨설팅업체 윌리스타워왓슨 일본지사는 매출 1조 엔 이상인 일본기업 77곳, 미국기업 262곳 등 주요국의 매출 상위권 기업 CEO의 연봉 중간값을 비교했다. 2018년 기준 일본 CEO의 평균 연봉은 1억5600만 엔(약 17억 원)으로 미국 CEO(14억7500만 엔)의 약 10분의 1이었다. 독일(7억4300만 엔), 영국(6억1000만 엔), 프랑스 CEO(5억2800만 엔)의 연봉도 일본보다 훨씬 높았다.

일본의 사법 체계가 외국인을 차별한다는 지적도 나온다. 곤 전 회장은 세 차례 체포와 석방을 반복했고 일본 사법 역사상 최고액인 15억 엔(약 160억 원)의 보석금을 냈다. 그는 “변호인 없이 조사를 받은 적도 여러 번”이라고 주장했다. 제프리 소넌펠드 미 예일대 경영대학원 교수는 경영전문지 ‘치프이그제큐티브’ 기고에서 “일본이 세계에서 가장 진보한 민주주의 국가 중 하나로 여겨졌다는 점이 곤을 대하는 일본 정부의 방식을 더 무자비하게 보이도록 했다. 각국 경영자들이 개인적으로 곤의 도주에 환호했다”고 지적했다.

우드퍼드 전 올림푸스 CEO는 지난달 영국 더타임스 인터뷰에서 “왜 그랬는지 충분히 이해가 간다”고 곤을 두둔했다. 올림푸스의 첫 외국인 CEO인 그는 전임자 시절의 대규모 회계부정, 조직적 은폐 등을 폭로하려다 일본인 임원진과 극한 갈등을 겪었다. 결국 이사회로부터 5개월 만에 해임됐다. 우드퍼드 사장은 “나 역시 일본에서 위험을 느꼈고 늘 불안했다”고 밝혔다.

○ 구로후네(黑船)와 잘라파고스

일본 역사와 문화적 전통을 살펴보면 양측의 충돌이 예고된 것이나 다름없다는 분석도 제기된다. 1853년 매슈 페리 미국 해군 제독이 이끄는 대형 서양식 철선이 도쿄만 입구에 나타났다. 타르로 선체 전체를 검게 칠한 배, 즉 ‘구로후네(黑船)’에 겁을 먹은 에도 막부는 쇄국 정책을 폐지하고 개항했다. 이 사건은 15년 후 일본 근대화의 단초인 메이지(明治) 유신의 계기가 됐다.

약 170년 전 꽁꽁 문을 닫아 건 일본 사회를 강제로 개방하게 만들었던 외세의 상징 ‘흑선’은 일본 사회에 일종의 트라우마로 남았다. 개혁의 원동력인 동시에 콤플렉스를 발현시켜주는 기제가 됐기 때문이라는 분석이 나온다. 현재 일본에서도 성과를 낸 외국인을 ‘구로후네’로 칭송하면서도 속으로는 경계하고 배척하는 마음이 적지 않다는 지적이 제기된다. 진창수 세종연구소 수석연구위원은 “일본은 식민지 경험이 없고 단일민족 정체성이 강하다. 이에 기인한 자부심이 배타성의 근원”이라고 설명했다.

곤 전 회장의 사태 배후에도 일본과 프랑스 정부의 힘겨루기가 있다는 해석도 나온다. 2017년 취임한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 과거 경제장관 시절부터 “르노가 닛산을 자회사로 만들어 완전히 합병해야 한다”고 주장했다. 일본 정부 역시 간판 기업을 외국으로 넘겨줄 수 없다며 불편한 속내를 드러냈다.

현재 르노는 닛산 지분 43%, 닛산은 르노 지분 15%를 교차 보유하고 있다. 닛산의 일본인 경영진은 지분 구조상 르노가 우위에 있는 데다 사실상 프랑스인인 곤의 점령군 행세에 큰 불만을 표했다. 이 와중에 곤이 르노와 닛산의 완전 통합을 추진하자 이를 닛산의 해체로 받아들여 그를 일본에서 몰아내기로 했다는 분석이 제기된다.

정보기술(IT) 분야를 포함한 일본 산업 전반이 자국 친화적인 기술과 서비스로 국제 표준과 다른 방향으로 나아가는 경향이 있다는 점도 외국인 경영자와 일본 임원의 충돌을 야기하는 요소로 꼽힌다. 제2차 세계대전 후 일본 경제는 고도의 기술력, 1억2000만이란 거대 내수 시장을 바탕으로 급성장했다. 소니, 파나소닉, 마쓰시타 등은 한때 세계 전자업계의 표준으로 통했다. 하지만 자국 시장에 치중하는 사이 세계 시장에서의 영향력이 쇠퇴했다.

일본 휴대전화 인터넷망 개발자인 나쓰노 다케시(夏野剛) 게이오대 교수는 이런 현상을 태평양의 외딴 제도 갈라파고스(Galapagos)에 빗댄 ‘갈라파고스 신드롬’으로 칭했다. 찰스 다윈의 ‘종의 기원’에 영감을 준 갈라파고스제도는 남미 대륙에서도 약 1000km 떨어져 있다. 이곳의 고유종들은 독자적 진화를 이뤄냈지만 교통 발달 등으로 외래종이 유입되자 면역력 약화로 멸종 위기에 처했다. 기술적으로는 앞섰을지 몰라도 디자인과 유저인터페이스(UI) 등에서 뒤떨어진 일본 휴대전화가 해외에서 잘 팔리지 않는 현상이 갈라파고스의 멸종 동물과 비슷하다고 비유한 것이다. 같은 맥락에서 ‘일본(Japan)’과 ‘갈라파고스’란 말을 합성한 잘라파고스(Jalapagos)라는 말도 다시 부각되고 있다. 닛케이아시안리뷰는 “일본 사회는 세계 시장에서 성장하기 위해 개방이 필요하다는 점을 알지만 동시에 영향력을 뺏길 것을 두려워한다. 일종의 모순”이라고 지적했다.

구가인 기자 comedy9@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![외상센터, 권역내 중증환자 절반도 소화 못해… 시스템 재정비 시급[인사이드&인사이트]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/02/10/99610383.1.jpg)

댓글 0