“사람을 자를 때는 그래도 그럴듯한 이유와 예의는 있어야 하는 것 아닙니까.”

총선 이후 오랜만에 만난 김모 보좌관이 울분을 터뜨렸다. 10년 넘게 국회에서 함께 먹고 자며 지내온 A 의원실 보좌관 친구가 선거 직후 하루아침에 백수가 됐다고 했다.

보좌진 자주 바꾸기로 유명했던 A 의원. 그는 낙선 직후 보좌진에게 일괄 사표를 요구했다. “선거 때 지역에서 신세진 사람들 챙겨줘야 한다”는 게 이유였다. 가까운 지인 또는 그 인척들에게 한 달 남짓 남은 임기 동안 보좌관 자리를 나눠주기 위해서였다. 급여도 급여지만 4급 또는 5급 ‘국가직 공무원’ 타이틀에 목을 매는 이가 부지기수인 게 현실이다. 현재 의원회관 A 의원 사무실엔 전화 받는 보좌관 1명만 남아있다. 김 보좌관은 “선거 때 시골에서 다 같이 죽도록 고생했는데 선거 끝난 지 며칠이나 됐다고 준비할 시간도 안 주고 사표를 받습니까. 보좌진을 동료, 아니 사람으로 본다면 이럴 수 있습니까”라고 말했다.

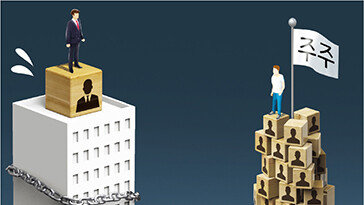

일을 하다 보면 서로 안 맞을 수 있다. 그런데 한두 명도 아니고 1년마다 스태프의 절반을 새로 바꾼다면 과연 정상이라고 볼 수 있을지는 의문이다. 이런 의원들의 특징은 전형적으로 ‘남 탓’을 많이 한다. 본인 실력은 생각하지 않는다.

국회의원 보좌진은 사표 제출과 같은 면직 절차를 따로 거칠 필요가 없다. 법적으로 이들의 해임에 대한 근거가 없기 때문이다. 19대 국회에서 발의된 보좌진 면직 30일 전에 통보하는 면직예고제 도입은 20대 국회에서도 의원들의 ‘허가’를 받지 못하고 폐기됐다. 심의 과정에서 의원들은 “굳이 법률로 만들어야 하느냐” “각 의원이 자율적으로 면직예고제를 운영하면 된다” 등의 이유로 반대했다.

하지만 현실은 자율적 시행과는 거리가 있다. 한 보좌관은 그동안 자신이 사표를 쓴 횟수가 기억나지 않는다고 했다. 모시던 의원이 마음에 들지 않는 일이 터질 때마다 ‘공동책임’이라며 보좌진에게 일괄 사표를 쓰라고 요구했기 때문이다. 의원의 지시를 받고 대리점에서 새 휴대전화를 개통해 의원에게 가져다 줬는데 전화번호가 마음에 들지 않는다고 그날 바로 잘린 보좌관도 있다.

길진균 정치부 차장 leon@donga.com

광화문에서 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

고양이 눈

구독

-

게임 인더스트리

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[광화문에서/하정민]美 대선에서 드러난 ‘캘리포니아 리버럴’의 몰락](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/11/14/130432122.1.jpg)

댓글 0