자택 건축기 ‘집의 귓속말’ 펴낸 나우랩 건축사사무소 최준석 소장

멋진 사진과 낭만적인 글을 엮어 ‘집을 지으라’고 권하는 책은 흔하다. 그런데 최준석 나우랩 건축사사무소 소장(49)이 최근 펴낸 ‘집의 귓속말’(아트북스)은 “집 짓는 일은 상상 이상으로 고단한 일”이라는 사실을 솔직히 전한다. 타인이 의뢰하는 집과 건물 짓는 일을 하는 건축가가 “그럼에도 집을 지으시겠습니까”라는 질문을 독자에게 던진 것이다.

15일 서울 서초구 교보문고에서 만난 최 소장은 “처음으로 내 가족을 위한 집을 지으며 20년 넘게 해온 건축 일에 임하는 자세를 가다듬을 수 있었기 때문”이라고 말했다.

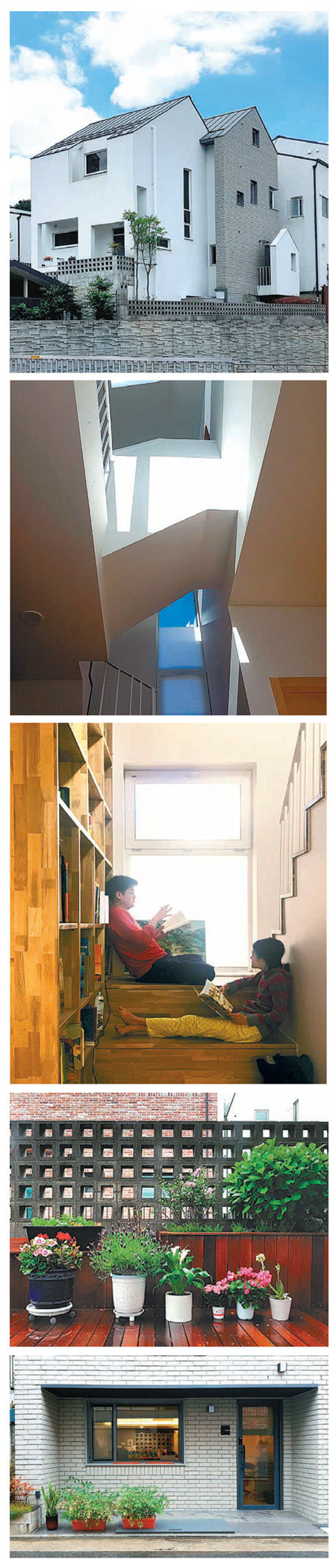

“2016년 가을 큰맘 먹고 경기 용인시에 면적 165m²의 땅을 매입했다. 두 딸, 아내, 부모님과 함께 살 이층집을 설계하고 2017년 봄에 착공해 12월 완공했다. 늘 건축주를 만나 일해 오다가 처음 스스로 건축주가 돼 본 거다. 정말 큰 공부가 됐다. 그 시기에 경험하고 갈등하고 고민하고 느낀 바를 기록한 책이다.”

“건축가는 땅, 예산, 사용자의 요구 사항 등 주요 조건이 갖춰진 일을 의뢰받아 설계한다. 시공 감리 때도 여러 이유로 인해 ‘내 집처럼’ 현장에 늘 머물 수는 없다. 자기 집을 짓는 건축주의 마음과 생각이 그래서 항상 궁금했다. 물론 아내는 ‘그런 게 궁금해서 집 짓는 사람이 어디 있느냐’며 야단쳤다. 하하.”

“아파트 바닥이 아닌 맨땅을 밟는 감각을 체험할 수 있는 개인적 영역을 갖고 싶었다. 이사하고 이제 2년 반 지났는데, 가족들이 좋아해서 다행이다. 예산이 부족해 허술하게 마감한 부분이 많지만 감수하며 지낸다.”

“이제는 ‘내 집보다는 좀 더 잘 짓도록 노력하겠다’고 말한다. 만약 친구가 집을 짓고 싶다고 찾아오면 이유부터 물어볼 거다. 나처럼 확실한 이유가 있다면 도와주겠지만 막연한 환상을 꺼내면 현실의 고단함을 알려주고 말릴 거다. 어림없이 적은 예산을 생각한다면 당장 그만두라고 할 거다.”

원래는 숲 쪽에 붙은 땅을 사려 했지만 풍수지리를 동원한 가족들이 만장일치로 큰길 쪽에 면한 땅을 선택했다. ‘미니멀리즘의 여백’을 추구한 뜰에는 화분이 빽빽이 쌓였다. 한가로이 쉴 자리로 만든 벤치는 화단이 됐다. 그는 “건축가의 계획과 사용자들이 자연스럽게 만드는 생활의 모습이 무관할 수 있음을 확인했다”고 했다.

“집 짓는 일은 마음공부다. 성격까지 무던해졌다. 감당할 수 있는 만큼의 일만 하며 가족, 함께 일하는 사람들, 일을 맡겨주는 이들의 행복을 지켜야 함을 알게 됐다. 실현 가능한 영역에서. 억지스러움 없이.”

손택균 기자 sohn@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0