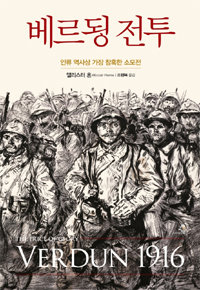

◇베르됭 전투/앨리스터 혼 지음·조행복 옮김/584쪽·2만8000원·교양인

1966년 5월 프랑스 베르됭 전투 50주년 기념식. 공연이 열리는 동안 꼿꼿하게 서 있던 샤를 드골 장군이 갑자기 자리를 떠난다. 제1차 세계대전 중 가장 참혹한 전투였던 베르됭 전투에 참여했던 드골도 당시 부상을 입고 포로가 됐다. 저자는 “얼음처럼 차가운 거인도 고통의 기억은 참기 어려웠을 것”이라고 분석한다.

베르됭 전투는 프랑스 북동부의 요새 도시 베르됭에서 1916년 2월부터 12월까지 10개월 간 독일군과 프랑스군 사이에 벌어졌다. 한쪽이 나가떨어질 때까지 물량과 인원을 투입하는 ‘소모전’의 전형적인 형태였다. 프랑스의 공식 전쟁사나 독일군 명부, 윈스턴 처칠의 ‘세계 위기’(1929년) 등 저서를 참고하면 양측 사상자가 최소 70만 명에 달한다. 전투의 유해가 50년이 지난 1960년대까지 발견될 정도였다.

영국의 역사가인 저자는 병사의 일기와 편지, 지휘관 회고록, 기사, 공식 사료와 참전 군인의 증언을 바탕으로 베르됭 전투를 재현한다. 학술적인 분석보다는 전투 자체의 분위기를 기록하는 데 집중했다. 마치 역사 드라마를 보듯 이야기를 따라갈 수 있다.

독일군 참모총장은 프랑스를 말려 죽이려 했고, 프랑스군 총사령관은 독일을 죽을 때까지 공격했다. 이들의 머릿속에서 병사들의 목숨은 파리 떼의 것과 다르지 않았다. 그 결과는 건물 잔해와 하얀 유골로 쓰레기더미가 된 베르됭이었다. 저자는 “인간의 생명을 한낱 미물처럼 여긴 지도자들의 오싹한 섬뜩함은 제1차 세계대전의 증후”라고 말한다.

1962년 처음 출간돼 베스트셀러에 오른 이 책은 50여 년간 재판(再版)을 거듭하며 영어권 독자들의 사랑을 받았다. 국내 출간은 이번이 처음이다.

김민 기자 kimmin@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0