오세열 개인전 ‘은유의 섬’ 학고재갤러리서 내달 5일까지

캔버스에 유채물감 덧입히고 면도날-송곳으로 긁어 작업

“즐겁게 그림을 그리다 보면 童心으로 돌아가는 것 느껴”

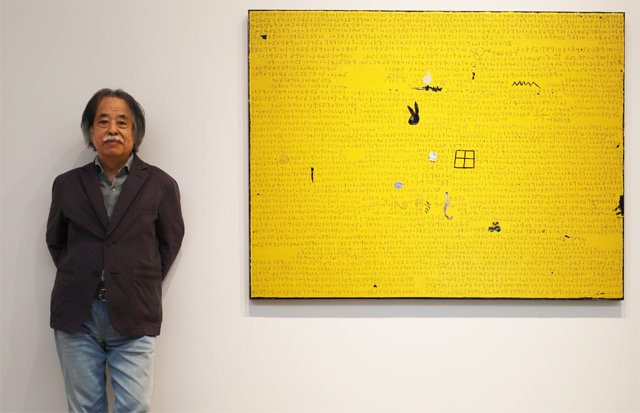

작가는 자신의 작품을 공개함으로써 그것을 보는 이에게 말을 건넨다. 담긴 뜻은 작가에 따라 천차만별이다. 단어 선택에 들인 정성, 그리고 어투의 밀도에 따라 응답이 달라진다. 다음 달 5일까지 서울 종로구 학고재갤러리에서 열리는 오세열 작가(76)의 개인전 ‘은유의 섬’은 건네받은 말에 화답할 대꾸를 곰곰이 생각해보게 만드는 전시다.

그냥 얼핏 보면 회칠한 담벼락에 못으로 북북 긁어 새겼던 꼬마 때 낙서를 닮았다. 영화 ‘올드보이’(2003년)에서 독방에 감금됐던 주인공 오대수가 15년간 손등에 잉크로 새겼던 해넘이 문신도 연상시킨다. 오 작가는 캔버스 한가득 유채 물감을 칠하고 건조한 후 다시 다른 색을 덧입혀 겹겹이 쌓아올린 층(層)의 표면을 면도날이나 송곳으로 가늘게 긁어내는 방식으로 작업한다. 표면에 상처를 입혀 내면의 빛깔과 기호를 드러내는 동작을 무수히 거듭해 캔버스를 채운다.

먼발치서 보면 검정 바탕 위에 무심히 그은 흰색 곡선. 가까이 다가가 살펴보면 검은색 표피를 긁어낸 자잘한 흰색 빗금들을 이어 곡선의 형태를 이룬 것이다. 작가는 “내가 쓰는 검은색은 그냥 검은 물감이 아니라 여러 색과 재료를 섞어 어둡게 만든 ‘내 검은색’”이라고 말했다.

작품의 모티브는 주로 작업실 주변 산책로에서 얻는다. 이번에 선보인 제목 없는 그림 24점 중 전시실 초입에 걸린 첫 작품은 지난해 가을 용문사 경내의 은행나무 아래 땅을 뒤덮은 샛노란 낙엽더미를 바라보다 돌아와 그린 것이다. 높이 40m가 넘는 수령 1100년의 은행나무가 흩뿌린 짙고 깊은 노란 빛 위에 하염없이 반복되는 아라비아숫자를 새겨놓았다.

그림 군데군데 붙인 헝겊, 단추, 종이조각, 티스푼 등 자그마한 잡동사니는 대부분 소설 ‘구토’의 주인공처럼 산책길에서 주워온 것들이다. 만들어졌던 의미를 잃고 길가에 버려졌던 부스러기가 캔버스 위에 붙여져 이미지의 어울림을 구성하는 일부가 된다. 공사장에서 주워온 윤기 나는 나사못과 너트를 책상서랍 보물 상자에 넣어두고 이따금 꺼내 만지작대며 놀던 흐릿한 기억을 떠올리게 만든다.

“노인의 아이 때 마음을 어떻게 되새기겠느냐만, 그림을 그리고 있다 보면 이따금 훌쩍 돌아가는 것을 느낀다. 어린 시절을 6·25전쟁의 폐허 위에서 보냈다. 혼자 틀어박혀서 그림 그리는 시간이 매일매일 제일 소중했다. 그런 마음을 돌아보게 하는 그림이 소박한 위로를 건넬 수 있다고 믿는다.”

손택균 기자 sohn@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0