1924년 7월 14일

플래시백

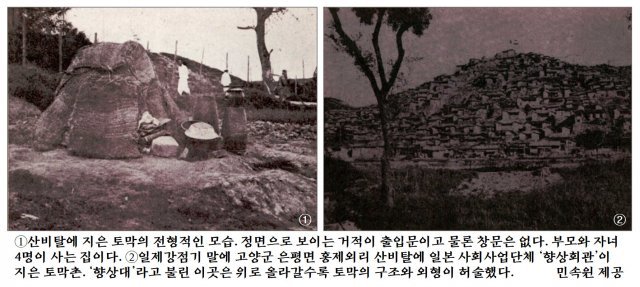

“아~ 그저 죽을 수 없으니 살아가지요.” 1924년 11월 경성 광희문 밖 신당리를 찾아간 동아일보 기자에게 주민들이 털어놓습니다. 신당리는 동아일보가 11월 7일자부터 7회 연재한 ‘빈민촌 탐방기’에서 가장 먼저 찾아간 곳이었죠. 일제의 토지조사사업과 산미증식계획으로 농촌에서 밀려난 농민들이 모여든 대표적 지역이었습니다. 1924년 같은 지독한 가뭄은 도시 이주를 더 강하게 몰아붙였죠. 1925~1930년에 매년 4만 명이 농촌을 떠났다고 합니다.

토막민 같은 빈민들은 아플 때 굶주림 못지않은 고통을 느낍니다. 참을 수밖에 없으니까요. 동아일보는 이 해 7월 초 여름 순회진료강연단을 꾸렸습니다. 조선총독부의원 의사 4명과 경성의학전문학교 학생 8명으로 2개 반을 편성해 10일 간 남북으로 각각 진료와 위생강연을 구상했죠. 지면에 알림과 사설까지 내면서 추진했지만 출발 직전 총독부가 불허 결정을 내렸습니다. 동아일보의 약속을 믿고 기대한 이들의 허탈함을 어떻게 설명할 수 있을까요.

이진 기자 leej@donga.com

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

한규섭 칼럼

구독

-

김지현의 정치언락

구독

-

M-Tech와 함께 안전운전

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동아플래시100]“8대 죄악 저지른 이완용 응징해야” 뒤늦게 전한 이유는?](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/04/27/106630256.1.jpg)

댓글 0