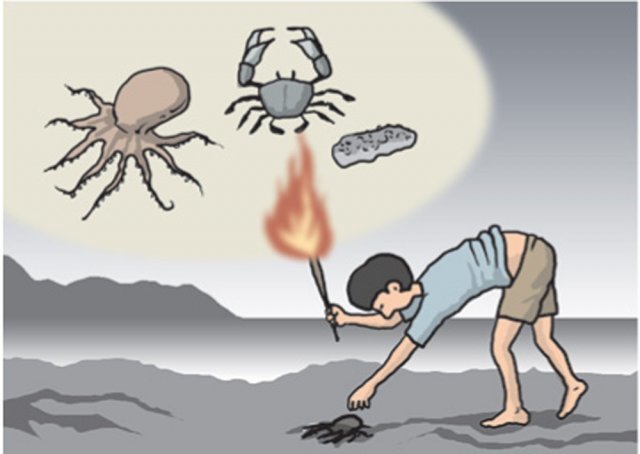

섬 아이들에게 홰바리는 신나는 놀이였다. 물 빠진 밤바다에서 불을 밝혀 해산물을 채취하는 전통어로 방식을 경상도에서는 홰바리라 한다. 송진을 묻힌 횃불을 사용한 데서 유래한 이름이다. 지역에 따라 ‘해루질’, ‘화래질’, ‘해락질’, ‘홰질’ 등 다양하게 불렀으나 요즘은 ‘해루질’로 통용되는 듯하다. 갯가에 옹기종기 모여서 구워 먹던 게, 소라, 조개, 홍합 맛은 지금도 잊을 수 없다.

해루질로 어촌이 골머리를 앓고 있다. 레저로 각광받으면서 곳곳에서 분쟁이 발생하고 있다. 싹쓸이 해루질로 어장 피해가 확산된 제주도는 야간 해루질 금지 조치를 내렸다. 밤에 마을어장에서 수산동식물을 잡지 못하게 하는 ‘비어업인의 포획·채취 제한 및 조건’을 고시했다. 마을어장 구역 내에서 어류·문어류·게류·보말·오징어류·낙지류 이외에 어업권자가 관리하고 조성한 패류·해조류 또는 정착성 수산동물의 포획과 채취를 금지했다. 또 특수 제작된 변형 갈고리와 수경·숨대롱·공기통·오리발 등 잠수장비를 사용할 수 없다. “일부 해루질 동호회가 레저 수준을 넘어 어업에 준하는 포획을 하고 있다”며 공익을 위해 무분별한 해루질을 막겠다는 것이 제주도 입장이다. 반면 해루질 동호회원들은 레저인들의 행복추구권을 제약하는 조치이며 자연산 수산물에 대해 어촌계가 소유권을 주장하는 건 억지라고 말한다.

김창일 국립제주박물관 학예연구사

김창일의 갯마을 탐구 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘의 운세

구독

-

만화 그리는 의사들

구독

-

사진기자의 사談진談

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![제주도에서 준치는 준치가 아니다[김창일의 갯마을 탐구]〈62〉](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/06/16/107473572.1.jpg)

댓글 0