공유하기

며느리 빈자리 채운 어머니 “우리 뼈 고향에 묻어다오”[동아플래시100]

- 동아일보

-

입력 2021년 9월 24일 11시 40분

글자크기 설정

1925년 11월 06일

플래시백

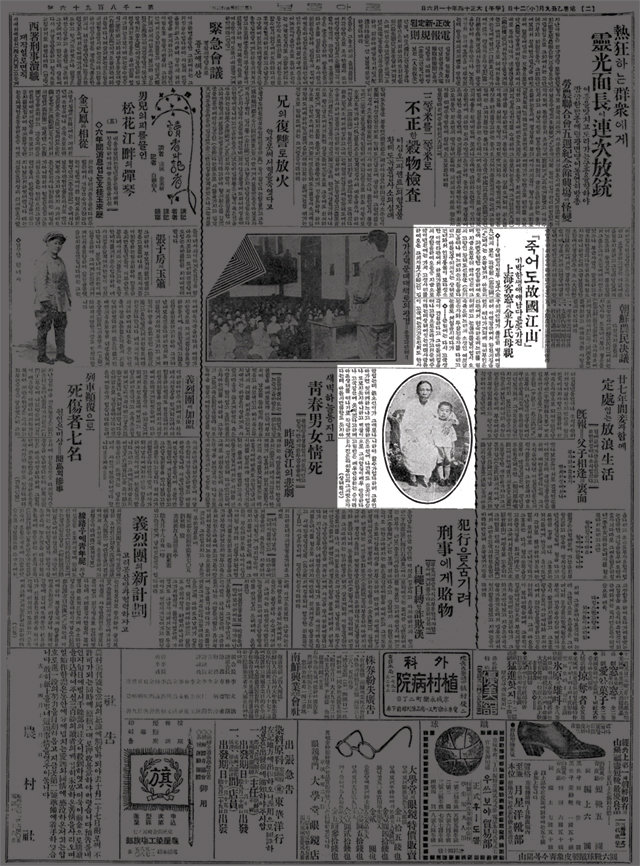

때로는 사진 한 장이 긴 글보다 더 많은 사연을 전달하기도 합니다. 할머니와 손자가 나란히 찍은 이 사진이 그렇습니다. 동아일보 1925년 11월 6일자 2면에 실린 사진입니다. 손자의 어깨를 감싸고 있는 할머니의 손은 그 어떤 보호막보다 안전하게 아이를 지켜줄 듯한 느낌을 생생하게 전해줍니다. 할머니는 백범 김구의 어머니 곽낙원이고 아이는 김구의 큰아들, 그러니까 곽낙원의 맏손자인 김인입니다. 이 무렵 곽낙원은 큰 결단을 내린 상태였습니다. 아들이 있는 중국 상하이를 떠나 고향 황해도로 돌아가겠다고 마음먹었죠. 그것도 67세의 할머니가 두 살짜리 둘째 손자를 데리고 먼 길을 떠나겠다고 했습니다. 아들은 물론 주위에서도 말렸지만 소용이 없었습니다.

동아일보 기사는 곽낙원이 고국강산을 너무 그리워한다고 전했지만 속사정은 따로 있었습니다. 손자를 이대로 죽일 수 없다는 절박함이었죠. 1925년 당시 대한민국임시정부 주변은 끼니를 제대로 잇지 못할 정도의 끔찍한 가난이 어른거리고 있었습니다. 청사 임차료를 못 내는 일은 말할 것도 없고 임시정부 요인들이 굶는 날도 셀 수 없을 정도로 많았죠. 교통국과 연통제가 일제 단속으로 무너져 국내 자금이 끊겼고 미국 하와이 등지 교포들이 내는 인구세도 제대로 오지 않았습니다. 교포 자금을 도맡아 쓰다시피 하던 이승만의 구미위원부가 해체명령을 받자 크게 반발한 여파가 컸죠. 곽낙원이 쓰레기통을 뒤져 건져낸 배추 껍데기로 찬거리를 만들 수밖에 없었던 배경이었습니다.

곽낙원은 이미 1년 전에 며느리 최준례를 폐렴으로 잃었습니다. 고향에서는 손녀 세 명을 연이어 떠나보낸 아픔이 가슴에 맺혀 있었죠. 손자의 목숨도 영양실조로 끊어질 위기였습니다. 아들 김구가 7대 독자였던 만큼 대가 끊어져서는 안 된다는 생각이 절실했을 법합니다. 그래서 무리한 귀향을 강행했겠죠. 하지만 인천에 도착하자 여비가 떨어졌고 마중 나오겠다는 이도 나타나지 않았습니다. 곽낙원은 당황하지 않고 동아일보 인천지국을 찾아가 사정 이야기를 했다죠. 지국에서는 벌써 신문보도로 귀국하시는 걸 알고 있었다며 경성 갈 여비와 차표를 사드렸습니다. 경성에서도 다시 동아일보를 찾아가자 사리원까지 가는 차표를 사드렸죠. 백범일지에 나오는 이야기입니다.

19세기 말에 태어나 14세에 결혼한 곽낙원은 조선 여인이었고 배움도 적었습니다. 하지만 동학운동에 뛰어들었던 아들을 지켜보면서, 아들이 일본 육군중위를 죽이거나 105인 사건으로 옥에 갇혔을 때 뒷바라지하면서 항일의식이 커졌습니다. 특히 며느리, 손녀와 어렵게 생활하면서는 근대의식도 키웠나갔죠. 며느리 최준례는 안신여학교 교사로 일한 신여성이었지만 봉급이 적어 겨울에는 직접 나무를 해서 방에 불을 때 추위를 면했다고 합니다. 시어머니-며느리-손녀 3대가 서로 의지하며 생활한 이후로 곽낙원은 언제나 며느리 편을 들었죠. 이 때문에 김구는 내외 싸움에 한 번도 이기지 못했다고 푸념했습니다.

맏손자까지 불러들인 곽낙원은 1934년 일제 경찰의 눈을 피해 손자들과 함께 다시 중국으로 탈출합니다. 76세 때였죠. 김구를 만나서는 “지금부터 ‘자네’라고 하고 잘못이 있더라도 회초리를 쓰지 않겠다”고 했습니다. 아들의 체면을 살려준 것이죠. 고령이어서 임시정부의 짐이 되지 않겠는가 하는 생각은 기우였습니다. 임시정부 살림살이를 챙겼던 정정화는 ‘그 한 분이 우리 가운데 말없이 앉아 계신 것만 해도 우리에게는 큰 힘이 되었고 정신적으로도 우리의 큰 기둥이 되기에 충분했다’고 말했죠. 어느새 곽낙원은 ‘임시정부의 어머니’가 돼 있었습니다. 그가 1939년 숨질 때 김구에게 당부한 말은 “독립이 되어 귀국하는 날에는 내 유골과 인이 어미의 유골까지 가지고 돌아가서 고향에 묻거라”였습니다.

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

K-TECH 글로벌 리더스

구독

-

동아시론

구독

-

병을 이겨내는 사람들

구독

트렌드뉴스

-

1

“아침 6시반 믹서기 사용 자제 좀”…아파트 호소글 ‘와글’

-

2

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

3

닻내린 수중 기뢰, 선체 닿으면 ‘쾅’…특수요원이 ‘타이머 기뢰’ 붙이기도

-

4

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

5

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

6

“숨겨진 자산인 줄 알았는데 6000만원 빚”…주린이 울린 미수거래

-

7

건강 생각해 ‘위스키+제로 콜라’?…연구 결과는 ‘반전’[건강팩트체크]

-

8

제1연평해전 승리 ‘참수리 325호’ 고철로 폐기됐다

-

9

충청통합론 띄운 李대통령…“충북까지 거대 통합 고민해봐야”

-

10

새 옷 입기 전 세탁해야 할까…피부과 전문의 권고는?[건강팩트체크]

-

1

한동훈 “내가 배신자? 나를 발탁한 건 尹 아닌 대한민국”

-

2

국민 70% “국힘 비호감”…민주는 ‘호감’이 50%로 올라

-

3

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

4

다카이치 “독도는 일본땅, 국제사회에 확실히 알리겠다” 망언

-

5

이정현 국힘 공관위원장 전격 사퇴…“제 생각 추진 어려워”

-

6

친명, 김어준과 선긋기… 유튜브 출연 취소하고 “법적조치” 성토

-

7

오세훈 “인적 쇄신” 공천 신청 또 보이콧… 당권파 “플랜B 있다”

-

8

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

9

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

10

윤희숙 “이순신은 12척으로 싸워…오세훈 전장으로 가야”

트렌드뉴스

-

1

“아침 6시반 믹서기 사용 자제 좀”…아파트 호소글 ‘와글’

-

2

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

3

닻내린 수중 기뢰, 선체 닿으면 ‘쾅’…특수요원이 ‘타이머 기뢰’ 붙이기도

-

4

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

5

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

6

“숨겨진 자산인 줄 알았는데 6000만원 빚”…주린이 울린 미수거래

-

7

건강 생각해 ‘위스키+제로 콜라’?…연구 결과는 ‘반전’[건강팩트체크]

-

8

제1연평해전 승리 ‘참수리 325호’ 고철로 폐기됐다

-

9

충청통합론 띄운 李대통령…“충북까지 거대 통합 고민해봐야”

-

10

새 옷 입기 전 세탁해야 할까…피부과 전문의 권고는?[건강팩트체크]

-

1

한동훈 “내가 배신자? 나를 발탁한 건 尹 아닌 대한민국”

-

2

국민 70% “국힘 비호감”…민주는 ‘호감’이 50%로 올라

-

3

“장동혁 비판자를 선대위장에”…국힘 소장파 ‘리더십 교체’ 목청

-

4

다카이치 “독도는 일본땅, 국제사회에 확실히 알리겠다” 망언

-

5

이정현 국힘 공관위원장 전격 사퇴…“제 생각 추진 어려워”

-

6

친명, 김어준과 선긋기… 유튜브 출연 취소하고 “법적조치” 성토

-

7

오세훈 “인적 쇄신” 공천 신청 또 보이콧… 당권파 “플랜B 있다”

-

8

김의겸 새만금청장 8개월만에 사퇴…“입신양명 위해 직 내팽겨쳐” 비판

-

9

미군 “악!”…1.6조 레이더, 930억 공중급유기, 440억 리퍼 11대 잃었다

-

10

윤희숙 “이순신은 12척으로 싸워…오세훈 전장으로 가야”

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![회식 시비로 일제 형사 때렸다가 꼬리 밟힌 조선공산당[동아플래시100]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/10/01/109509366.1.jpg)

댓글 0