“대학 병원에서 치매 진단을 받고 정신건강의학 전문 병원인 저희 병원으로 오신 할머니 환자가 있었어요. 알츠하이머 치매, 혈관성 치매 등 여러 유형 중 어떤 치매 진단을 받으셨냐고 물었더니 이렇게 대답하시더라고요. ‘꽃 같은 치매’라고.”

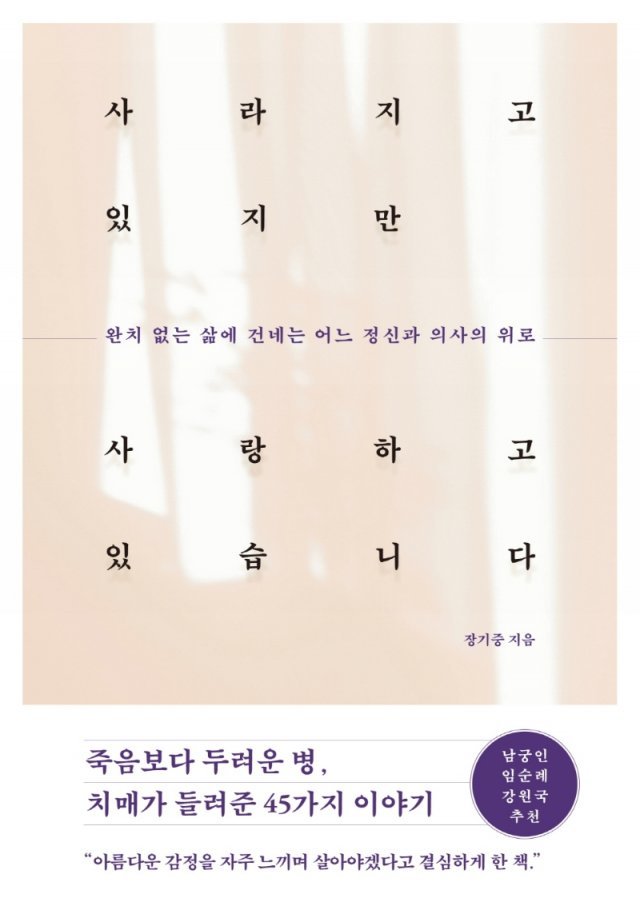

10년 째 치매 환자를 치료하고 있는 장기중 정신건강의학과 전문의(41)는 몇 년 전 이 환자를 처음 만난 날을 잊지 못한다. 할머니의 대답은 장 전문의가 치매라는 질병을 대하는 태도를 영원히 바꿔 놨다고 한다. 평생을 긍정적이고 유쾌한 태도로 살아온 환자의 지난 인생 이야기를 듣고 보니 자신의 질병이 꽃 같다는 할머니의 답이 이해가 갔다. 그는 “치매라는 진단 너머에 있는 할머니의 인생이 보였다”고 말했다. 그는 8일 출간한 에세이 ‘사라지고 있지만 사랑하고 있습니다’(웅진지식하우스)에 그간의 치매 환자 치료기를 담았다. 그를 22일 전화로 인터뷰했다.

기억을 잃어갈 뿐 가족들이 돌볼 수 있는 수준의 치매를 착한 치매라고 한다면 망상과 우울로 주변인에게 적대적인 행동을 보이는 경우를 나쁜 치매라고 부른다. 정신의학과는 적대적인 행동의 기저에 우울증, 불안증 등 정신적인 문제가 깔려 있다고 보고 이를 치료하는데 주력한다. 기억력 저하, 언어 능력 저하 등 인지 증상의 완화를 다루는 신경외과 외에 정신의학적 측면의 접근이 필요한 이유다. 그는 “한국은 아직 치매 치료 선진국에 비해 정신의학적 접근이 더 활성화 돼야 하는 상황”이라고 지적했다.

정신적 문제를 파악하기 위해 환자의 말과 행동 하나하나에 집중하는 삶을 살다 보니 자연스레 사회가 보다 치매 친화적인 방향으로 발전할 수 있는 방법을 알게 됐다. 그는 “우리는 모두 서로 다른 이름으로 불리는데, 치매에 걸리면 그때부터는 그저 ‘치매 환자’가 된다. 이들을 모두 개별적인 인간으로 인식하는 데서 출발해야 한다”고 말했다.

이를테면 치매 환자를 돌보는 가족들은 “환자가 자꾸 집 밖을 나서 배회한다”는 토로를 하지만, 고민이 많거나 기분이 좋지 않은 날 산책을 나서는 건 인간의 보편적인 모습이다. 문제는 배회가 아니라 환자의 심리적 불안감이라는 것. 이 불안감을 이해하려는 노력에서 치매와 사회의 화해가 시작된다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0