2001년 정부가 반달가슴곰(반달곰)을 지리산에 시범 방사한다는 소식이 알려지자 주변 마을 주민들은 이렇게 외치며 반대했다. 그로부터 20년이 지났다. 한 주민은 “반달곰이 산다는 것에 대해 이제는 담담하다”고 말한다. 두려움이 익숙함으로 바뀌고 곰과 함께하는 삶은 일상이 됐다. 반달곰과 함께 살아가고 있는 지리산 주민들의 이야기를 들어봤다.

벌통 도둑맞은 김윤식 씨 이야기 “지리산은 원래 반달곰이 살던 곳”

전남 구례군 지리산 자락에 사는 김윤식 씨(60)는 15살 때부터 벌을 쳤다. 김 씨는 어릴 때 마을 포수들이 지리산 깊은 곳에서 잡아온 반달곰을 본 적이 있다. 커서는 볼 일이 없었다. 지리산 반달곰이 사라져서다.

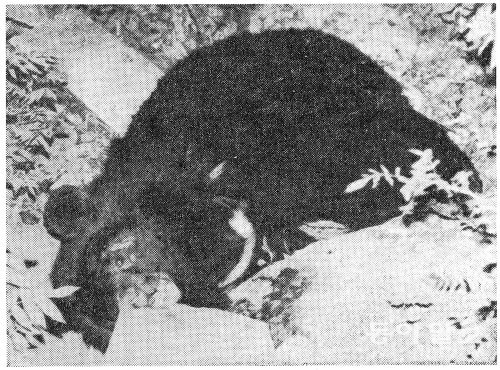

“뛰어가 보니 새까만 곰 한 마리가 벌통을 30여개쯤 뒤엎었을까. 다가가니까 이 놈이 벌통 하나를 한 손에 끼고 냅다 숲으로 들어갔어요. 숲에서 벌통을 열고 꿀을 퍼먹고는 고목에 올라가 네 발을 늘어뜨리고 자더라고요.”

김 씨의 전화를 받은 국립공원공단 국립공원연구원 남부보전센터 직원들이 달려왔다. 꽹과리를 치고 소리를 지르며 곰을 깨워 쫒아낸 뒤에야 벌통을 수습할 수 있었다.

앞서 국립공원공단이 반달곰 복원사업을 준비할 때 지리산 주민들은 한결같이 반달곰 방사에 반대했다. “곰이 사람보다 중하냐”고 목소리를 높였다. 처음부터 찬성한 마을은 당시 한 군데도 없었다고 한다.

방사 이후 5, 6년은 동네가 떠들썩했다. 반달곰이 달콤한 냄새를 맡고 내려와 벌통을 훔쳐가거나 장독을 깨는 일이 잦았다. 한 번은 등산객 배낭에 코를 대고 냄새를 맡다 뒤를 돌아본 등산객이 식겁한 일도 있었다.

그러나 시간이 갈수록 ‘사고’는 서서히 줄었다. 2005년부터는 국립공원공단이 반달곰으로 인한 손해를 배상하기 위한 보험에 가입해 피해가 확인되면 보상을 했다. 보상 건수는 2008년까지는 연간 161건까지 치솟았지만 이후에는 연간 50건 이하로 줄었다.

“사람이 농사를 지어도 처음 몇 년은 시행착오를 겪잖아요. 곰도 같다고 봐요. 곰도 처음에는 ‘여기가 어디지?’하고 인가로 왔지만, 이제는 자연에서 터전을 잡고 먹이가 많은 곳도 찾고 새끼도 낳고 하니 점점 안 오는 거죠.”

다른 마을 사람들처럼 김 씨도 서서히 마음을 열었다. 생각해보니 어릴 때 본 반달곰은 웅담이나 고기 등을 팔기 위해 사람들이 깊은 산까지 일부러 들어가 잡아온 곰이었다. ‘꿀통 도둑’ 반달곰도 만났을 때 놀란 것을 빼면 그리 위협적으로 느껴지지 않았다. 게다가 김 씨 역시 지리산의 자연에 기대 사는 사람이 아닌가. 만약에 곰을 마주친다면? 멀리서 보이면 호각을 불거나 소리를 질러 쫓아내고 갑자기 마주친다면 시선을 피하지 말고 천천히 멀어지면 된다. 김 씨는 이와 같은 주의사항을 줄줄 읊을 정도로 설명을 많이 들었다.

“지리산에서 곰을 키우는 게 아니고…. 여기가 원래 걔네들이 살던 곳이잖아요?”

이제 김 씨는 자신의 꿀에 ‘지리산 반달곰 벌꿀’이라 이름을 붙여 판다. 반달곰이 훔쳐 먹을 정도로 맛있고 달콤한 꿀이라는 얘기다. 인근에는 이처럼 반달곰 이름을 붙인 사과나 쌀도 상품이 됐다. 반달곰과의 공존이 마을 사람들의 경제생활에 활력을 불어넣은 것이다.

“지리산에 사람만 사는 게 아니잖아요. 이제는 같이 사는 거죠.”

‘반달곰 마을’ 만든 정봉선 씨 “산은 원래 야생동물의 터전, 안전하게 공존해야”

경남 하동군 의신마을도 한때 반달곰 복원 사업을 반대했다. 2000년대 초 마을 수익의 70% 이상이 고로쇠 수액 채취에서 나왔다. 고로쇠 수액을 채취하는 초봄은 곰이 동면에서 깨는 시기다. 곰이 가장 예민한 때다. 국립공원공단이 반달곰 복원 사업을 추진하자 주민들은 “청와대로 몰려가자”며 흥분했다. 마을 분위기는 그야말로 살벌했다.

자신이 나고 자란 고향 마을의 새로운 수익사업을 고민하던 정봉선 씨(53)에게 반달곰 방사는 새로운 기회로 보였다. 농작물 수확 등 다른 마을도 하는 체험사업보다 지리산에서만, 그것도 이 마을에서만 할 수 있는 특화사업이 될 것 같았다. 반달곰 복원사업을 추진하는 정부의 취지와도 맞아 떨어질 것이란 판단이 섰다.

가장 먼저 “말도 안 된다”며 반대하는 마을 어르신들을 설득했다. 뜻을 함께 한 다른 청년들은 “자료를 찾아보니, 반달곰은 순한 곰이다”, “상생의 기회가 될 것”이라며 각자 부모들을 설득해 힘을 보탰다. 그렇게 2009년 마을 주민들과 하동군, 환경부, 국립공원공단 등이 협의를 시작했고 2014년 11월 ‘베어빌리지’가 문을 열었다. 베어빌리지는 반달곰의 보금자리를 방문객들이 멀리서 둘러볼 수 있도록 조성한 생태학습장이다.

베어빌리지에 온 ‘산이’와 ‘강이’는 모녀지간이다. ‘산이’는 2001년 환경부가 지리산에 시험 방사한 사육곰이다. 자연에 적응하지 못하고 등산객을 따라다니며 먹이를 받아먹다 회수됐다. ‘강이’도 어미곰인 ‘산이’에게 사람이 부르면 달려가게끔 훈련을 받아 야생 적응이 어려웠다.

지난달 16일 베어빌리지 반달곰 전망대에서 “산아, 강아!”하고 부르자 산이와 강이 순서로 보금자리에서 천천히 걸어 나왔다. 이들은 정 씨가 던져주는 곶감과 사과를 받아 야무지게 씹었다. 손에 곶감을 들고 던져주지 않으면 ‘우웅~’하는 소리로 보채기도 하고 오른발을 들어 받는 시늉을 하기도 했다. 곶감은 마을 사람들이 팔고 남은 B급 상품을 “산이와 강이 먹이라”며 가져다 준 것이다. 수박 바나나 배 귤 등도 반달곰이 좋아하는 간식이다.

따뜻한 햇볕을 받으며 누워 있거나 진흙웅덩이에 들어가 물놀이를 하는 모습 등은 평소 볼 수 없는 반달곰의 일상이다. 산이와 강이의 모습을 본 사람들은 ‘곰이 마냥 무섭지만은 않다’고 생각한다고 정 씨는 전한다. 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 확산되기 전까지는 연간 2만여 명이 이 곳을 찾았다.

“한 번 곰을 보러 오면 계속 지리산과 인연이 생겨요. 지리산 경치에 반하고, 이듬해 여름에 이 곳에서 숙소를 잡아 휴가를 보내죠. 그러다 숙소 주인과 연락해 지리산에서 딴 나물 등을 직거래 하는 일도 많아요. 부수적인 효과가 엄청난 거죠.”

정 씨의 부모 세대는 국립공원공단을 싫어했다. 국립공원으로 지정되면서 땅 값도 떨어졌고 크고 작은 공사를 할 때 제약이 생기는 등 불편해진 탓이다. 하지만 정 씨는 그렇게 자연을 지킨 효과를 후대인 자신이 얻고 있다고 생각했다. 반달곰과의 공존도 마찬가지다.

“곰과 인접 지역에 살면, 안전사고가 날 수도 있겠죠. 그게 자연이죠. 그런데 원래 깊은 산은 야생동물의 터전이에요. 서로가 조심해야죠. 규칙을 지키면 안전하게 공존할 수 있지 않을까요.”

| 동아일보는 창간 100주년을 맞은 지난해부터 지속적으로 히어로콘텐츠를 선보이고 있습니다. 이번 히어로콘텐츠팀의 ‘동행: 그렇게 같이 살기로 했다’는 동아일보가 지켜온 저널리즘의 가치와, 경계를 허무는 디지털 기술을 융합한 차별화된 보도를 지향합니다. 기존에 경험할 수 없었던 디지털 플랫폼 특화 보도는 히어로콘텐츠 전용 사이트(original.donga.com)에서 보실 수 있습니다. 히어로콘텐츠팀 ▽ 기사 취재 : 강은지 송혜미 기자 ▽ 영상 취재 : 전영한 기자 ▽ 그래픽·일러스트 : 김충민 기자 ▽ 편집 : 홍성돈 기자 ▽ 기획 : 위은지 기자 ▽ 사이트 개발 : 임상아 인턴 |

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0