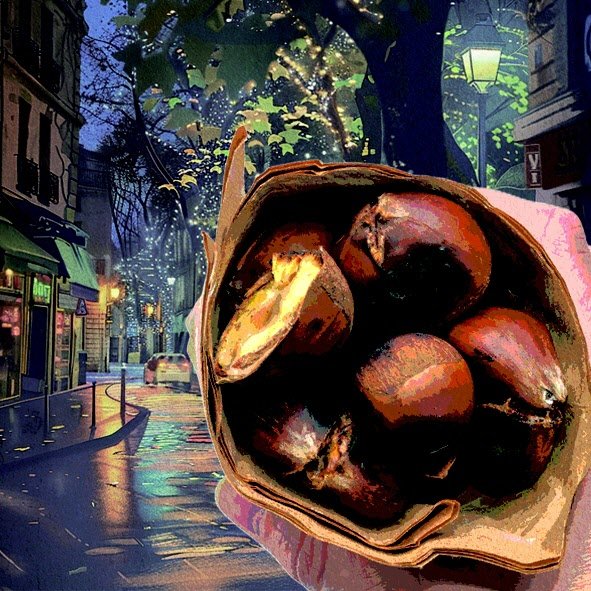

파리를 대표하는 문학 카페 ‘레 되 마고(Les Deux Magots)’ 앞에는 겨울이면 군밤을 파는 아저씨가 있다. 군밤을 좋아하셨던 어머니는 이 앞을 지날 때마다 한 봉지를 사 주셨고 그것이 버릇이 되어 나 혼자서도 군밤을 살 때가 많다. ‘레 되 마고’는 시몬 보부아르와 사르트르부터 카를 라거펠트에 이르기까지 전설적인 문화계 인사들이 매일 들러 토론하던 문학 카페로, 프랑스에서 금지된 노상 군밤 장사가 떡 하니 장사하고 노스탤지어를 사랑하는 중년의 신사들은 그 군밤을 사 들고 거리를 활보한다. 프랑스 문헌에 등장하는 최초의 군밤 장수는 12세기로, 리옹에서 수도사 복장을 하고 군밤을 팔았다고 한다. 오베르뉴, 사부아와 같은 산간 지역에서는 동네 뒷산에서 주워 온 밤을 거리로 들고나와 판매하는 노점상이 흔했다.

돌이켜 보면 나도 주변에 있는 파리 교민들과 가을이면 밤을 주웠던 기억이 있다. 각자 사는 곳이 다른 여럿이 모여 이야기 나누다 누군가 자기네 동네 밤이 많으니 함께 가자고 제안하면 자리를 박차고 나가 밤을 주웠던 재밌는 경험은 타국 생활의 활력소였다.

요즘 파리에서는 방글라데시나 아프리카에서 온 이민자들이 메트로 역 앞에서 군밤이나 구운 옥수수를 판매한다. 생계형 무허가 장사다. 어떤 날에는 수갑을 차고 잡혀가는 모습도 본다. 노상 판매 금지법을 어긴 이들은 과태료 3750유로(약 540만 원) 또는 징역 6개월에 처한다는데 며칠 후 다시 그 자리에서 다시 보이는 걸 보면 대부분 훈방으로 풀려나는 듯하다. 유학 시절 학교 근처인 에펠탑 주변에서 청년이 팔던 밤은 알이 튼실해서 집에 가는 길에 종종 들르곤 했다. 군밤을 팔아 아프리카에 있는 가족 8명을 먹여 살린다는 이야기를 듣고 마음이 짠했다. 어느 날부터 모습이 보이지 않았다. 부디 타국에서 경찰에 쫓기는 신세를 면하고 번듯한 직장을 가졌거나 자신의 나라로 돌아가 가족들과 행복한 시간을 보내고 있기를. 겨울이 끝나가는 지금 파리를 걷다 군밤이 생각나면 군밤 한 봉지를 들고 거리를 걸어보자. 당신의 손에 들린 군밤 한 봉지가 전 세계 어딘가에 살고 있는 군밤 장수의 가족들에게 온기를 전해 준다는 생각에 당신의 마음도 따뜻해질 테니 말이다.

정기범의 본 아페티 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

2030세상

구독

-

김선미의 시크릿가든

구독

-

DBR

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![‘비즈니스 클래스 타는 빵’ 푸알란[정기범의 본 아페티]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/03/27/124186009.8.jpg)

댓글 0