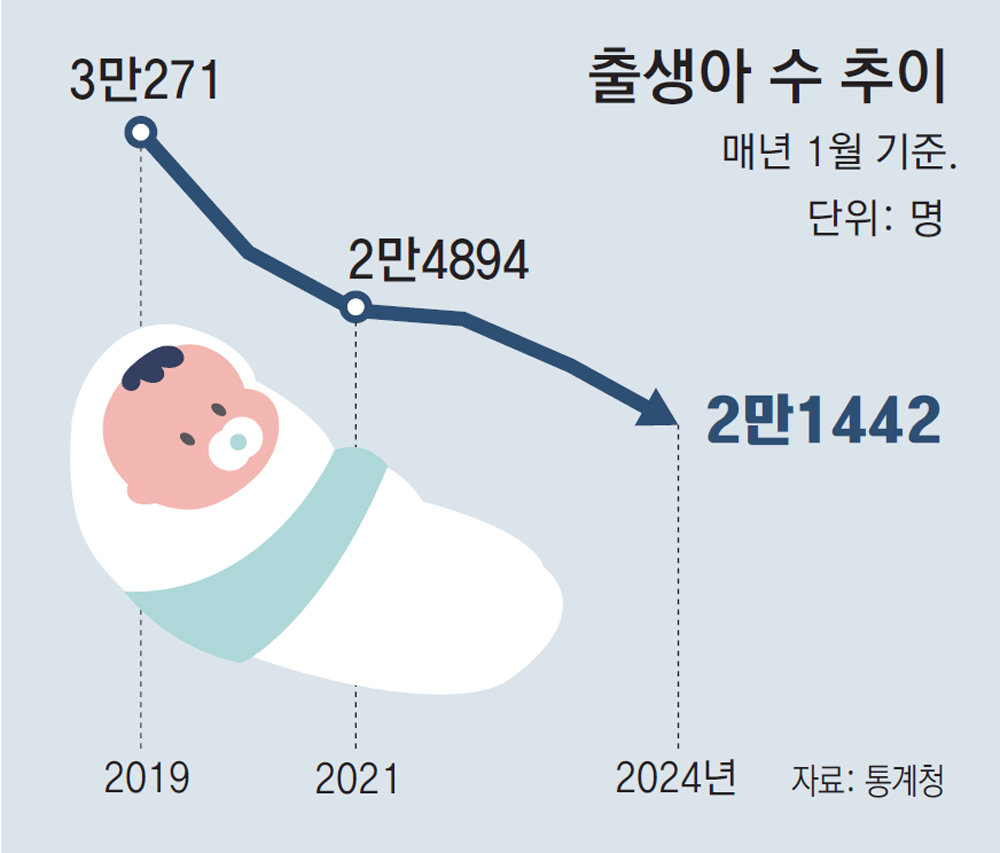

1년새 7.7% 줄어 2만1442명

가파른 감소에 인구 1만명 줄어

2026년 출산율 반등 전망 의문

“비관적 가정해 미래 대비해야”

올해 첫달에 태어난 아이가 2만1000명대에 그치며 또다시 역대 최저치를 새로 썼다. 출생아 감소 폭이 더욱 가팔라지면서 한 달 동안 자연 감소한 인구는 1만 명이 넘었다. 이 같은 흐름이 이어진다면 2026년부터 출산율이 오른다는 정부의 낙관론도 유지되기 어렵다는 지적이 나온다.

● 4년 3개월째 인구 자연 감소

27일 통계청이 발표한 인구동향에 따르면 1월에 태어난 아이는 1년 전보다 7.7% 줄어든 2만1442명으로 집계됐다. 통상 1월은 아이가 가장 많이 태어나는 달인데도 2만 명을 소폭 웃도는 데 그치며 역대 1월 중 가장 적었다. 1월 출생아 수는 4만 명 선이 깨진 2016년부터 쭉 내리막을 걸어 매년 최저치를 갈아치우고 있다. 감소세 역시 더욱 빨라졌다. 2022년 1월 출생아 수는 전년보다 1.0% 감소했는데, 2023년에 5.7% 줄더니 올해는 감소 폭이 7%대로 커졌다.

1월 혼인 건수는 2만8건으로 전년보다 2085건(11.6%) 늘었다. 혼인신고가 가능한 평일이 22일로 설 연휴가 끼어 있던 지난해(20일)보다 많아진 영향이 컸다. 대부분의 아이가 결혼한 부부에게서 태어나는 만큼 혼인 건수는 출생아 수의 선행지표로 여겨진다. 하지만 늘어난 혼인이 출생아 감소 폭을 줄일 수 있을지는 회의적이다. 석재은 한림대 사회복지학과 교수는 “최근에는 결혼을 해도 아이를 안 낳는 게 출산율이 낮아지는 가장 중요한 원인으로 꼽히고 있다”고 했다.

● “2026년 출산율 반등”도 흔들

그러나 서로 다른 모형을 토대로 한 예측을 이어붙이다 보니 단기 전망이 끝나는 시점에는 출산율이 반등할 수밖에 없다. 이철희 서울대 경제학부 교수는 “출산율이 언젠가 오를 것이라는 가정을 하고 모형을 만든 것”이라며 “출산율 반등이 일어나지 않는 등 더 비관적인 가정까지 해야 미래에 대비할 수 있다”고 말했다.

이와 관련해 통계청은 “장기 추계에 단기 모형을 활용하면 출산율은 계속 떨어지는 걸로 나온다. 앞서 저출산을 겪은 유럽 등에서도 출산율이 정체기를 겪은 뒤 반등한 만큼 우리나라의 출산율도 장기적으로는 올라가는 것으로 추계를 하고 있는 것”이라고 설명했다. 다만 “출산율이 워낙 급격히 떨어져 언제 얼마나 반등할지는 예측하기가 쉽지 않다”고 덧붙였다.

저출산 고령화 >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0