이번 프로농구 2024~2025시즌 1라운드에서 가장 화려했던 볼거리는 단연 SK의 속공이지 않을까. 공만 소유하면 앞 뒤 안 보고 선수 5명이 무조건 돌진해 들어가는 속공은 시원시원하고 박진감이 넘쳤다. SK를 만나는 상대는 같이 치고 받을 수밖다가 전열이 흐트러지기 일쑤였다. 신이 난 선수들은 서커스 묘기 같은 속공도 보여줬다. 관중들 사이에선 몰아치는 농구에 눈호강했다는 말이 쏟아졌다.

SK 전희철 감독은 시즌 개막 직전 프로농구 미디어데이에서 “뻔한 농구가 아닌 펀(Fun)한 농구로 팬들에게 재미를 드리겠다”고 출사표를 던졌다. 속공은 그 약속을 지키기 위한 것이었는데 팬들의 호응이 기대 이상이다.

SK는 속공을 앞세워 8승 2패로 단독 선두자리를 차지했다. 10경기에서 경기당 20. 9점을 속공으로 올렸다. 10개 구단 중 단연 압도적이다. 팀 속공 공동 2위인 소노, KCC(9.6점)에 2배가 넘는다. 경기당 평균 득점이 83.8점인데 거의 4분의 1을 속공으로 넣었다. 팀 속공 시도 횟수도 경기당 11.0다. 그 다음이 KT와 KCC로 4.6이다. 비교하기 어려운 차이다.

팀 농구가 살고, 팀 사기도 오른다. 상대 기를 꺾는데는 속공만 한 게 없다. 몇 번 연달아 성공하면 그날 경기 흐름을 완전히 가져올 수 있다.

그런데 속공이 보이는 것만큼 쉬운 게 아니다. 뛰고 달리는 것만으로 되는 건 아니다. 전 감독은 무슨 자신감으로 속공 농구를 통해 재미를 준다고 했을까.

● 감독은… 사실 속공 연습 안 시켰다

SK는 지난 2023~2024시즌 54경기에서 경기당 속공 득점이 11.0점으로 10개 팀 중 가장 많았다. 그런데 이번 시즌에 들어서 속공 시도가 2배 가량 늘었다. 이미 속공을 주무기로 했던 팀이 더 진화한 거다. ● 감독은… 워니를 말리지 않았다

자밀 워니는 2m 가까운 키에 몸집이 크지만 탄력이 있고, 공수전환이 상당히 빠르다.

전 감독은 “내가 감독을 맡고 지난 시즌까지 워니에게 주로 ‘트레일러’ 역할을 맡겼다”고 했다. 속공 때 앞선으로 뛰는 공격 선수를 뒤따라가면서 플레이를 하는 데 치중하라는 주문을 내렸다.

요구된 플레이도 잘 했지만 워니는 리바운드를 잡고 바로 뛰는 동료에게 길게 찔러 주는 아울렛 패스 능력도 좋았다.

그런데 올해 9월 일본 전지훈련에서 그는 안하던 ‘짓’을 하기 시작했다. “보통 워니는 자신이 볼을 잡을 때 속공 상황이 되더라도 드리블 한 번 정도 하고 가드한테 공을 넘겨준다. 그런데 일본전지훈련에서는 혼자 드리블로 상대를 제치고 휘젓고 단독 레이업 슛까지 넣었다. 왠걸, 스피드를 끝까지 살리더라. 이것을 본 다른 국내 선수들이 워니 움직임을 맞춰 따라갔다.”

“가드가 워니에게 공을 받으러 가다보니 속공을 나갈 수 있는 라인 한 쪽이 죽었다.”

그런데 워니가 그대로 앞으로 치고 나오니 양쪽 속공 라인이 살아난 것이다.

“워니는 본인이 치고 오다가 동료한테 노마크 상황이 생기도 잘 빼줬다. 워니 본인이 작정하고 단독 속공하려고 아예 살까지 빼고 왔나 싶었다. 성공이 잘 안 됐다면 자제를 시켰을텐데 반대로 새로운 발견을 한 거다. 워니 때문에 김선형, 오재현, 안영준까지 이번 시즌 4인 단독 속공이 가능해졌다.”

● 감독은… 1995년 ‘속공의 맛’ , 2001년 ‘속공의 참맛’ 을 소환한다

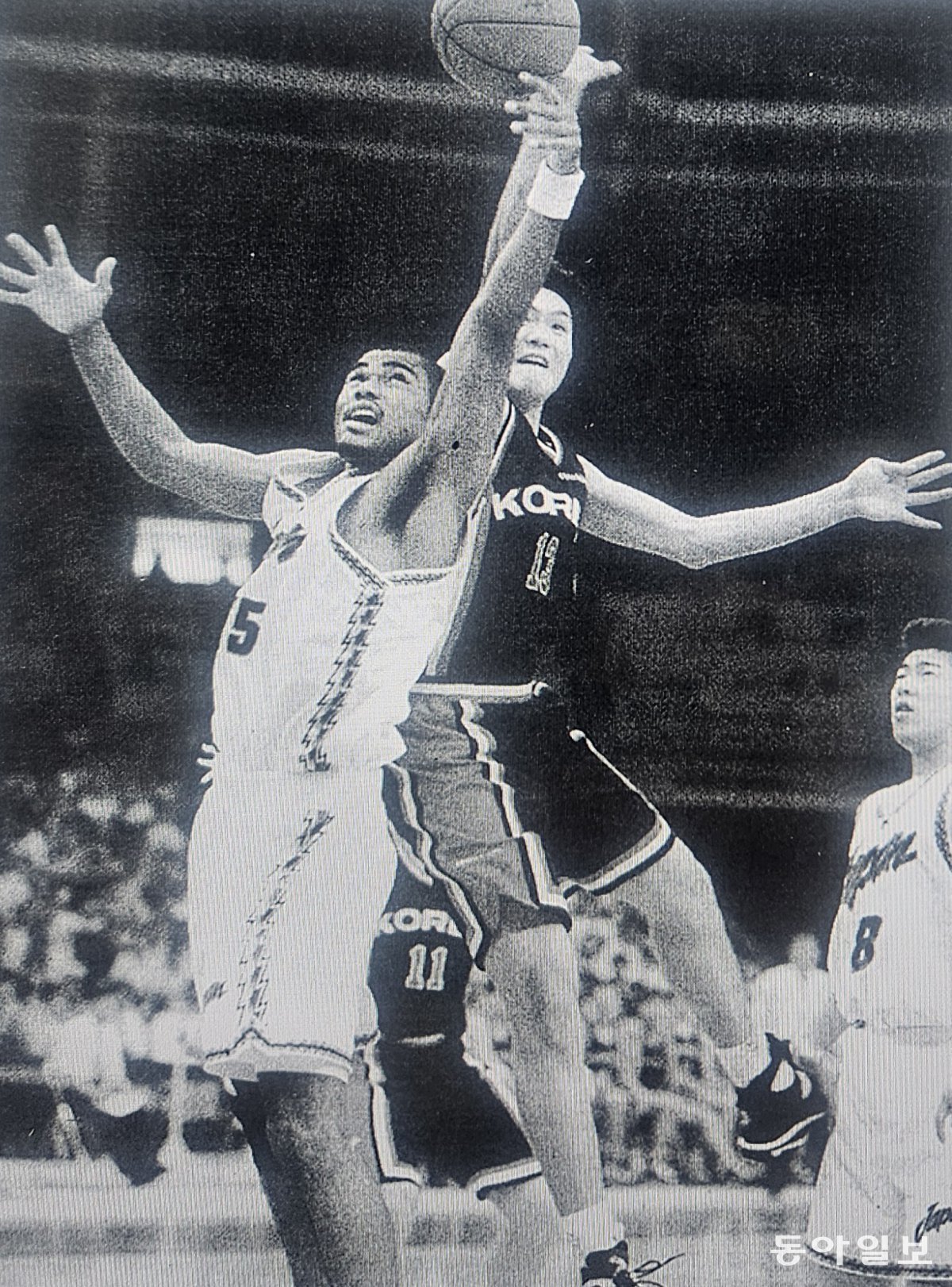

전 감독은 선수 시절 속공의 위력, 속공이 주는 묘미를 누구보다 많이 경험했다. 1995년 서울 아시아남자농구선수권대회(현 아시아컵) 때다. 고려대 4학년이었던 전 감독은 대표팀의 주전 멤버로 나섰다. 당시 207cm의 ‘국보급 센터’ 서장훈은 미국 농구 유학 중이어서 대표팀에 합류하지 못했다. 그래서 대표팀은 스몰 라인업을 가동해야 했다.

당시 선발 주전 5명은 허재(188cm)-강동희(180cm)-문경은(190cm)-현주엽(195cm)-전희철(198cm)로 꾸려졌다. 개인 기술 능력으로만 따지면 역대급 조합이다. 당시 중국과 일본, 그리고 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄 등에 비하면 신장 열세가 있었다. 그래도 중국에 이어 준우승을 차지하고 1996년 애틀란타 올림픽 출전권을 따낼 수 있었던 건 무더기 속공이 크게 한 몫 했다. 수비를 하다 공을 소유하게 되면 여지 없이 앞으로 뛰는 허재-강동희로 연결하는 원, 투맨 속공이 펼쳐졌다. ‘박스 아웃’ 으로 수비 리바운드를 잡은 전희철-현주엽은 거의 논스톱 터치로 이 둘에게 패스를 연결했다. 또 ‘트레일러’로 빠르게 트랜지션 공격에 가담해 골밑에서 2차 기회를 봤다. 그러면서 어김없이 양 코너에서는 문경은의 오픈 3점 슛 기회까지 났다.

전 감독은 1995년 이 대회에서 ‘속공의 맛’을 처음 봤고, 프로농구 동양에서 김병철, 김승현, 마르커스 힉스 등과 우승을 합작한 2001~2002시즌에선 ‘속공의 참맛’을 봤다고 했다.

1995년 대회 때도 그랬다. 움직임이 둔하고 몸 중심이 높아 공 소유가 불안정한 상대 센터들을 센터 포지션에 있던 전 감독이 밀어내듯이 압박하고 시간을 벌면 허재-강동희가 에워싸고 공을 뺏어 바로 속공으로 연결했다. 이 경험이 아이디어를 줬다.

전 감독은 “SK가 앞선 수비는 연습을 많이 해서 강하다. 오재현, 최원혁이 있다. 그런데 그 뒤에서 워니가 뒤로 쳐져 있는 드랍백(Drop Back) 형태로 수비를 했기 때문에 완전하게 상대를 밀어 압박하지는 못했다. 이번 시즌에는 워니 위치를 올렸다. 더 올라와서 앞선과 같이 압박을 해주고 있다. 그러자 덩달아 4번 포지션에서 오세근과 최부경도 압박 움직임이 좋아지면서 가로채기가 잘 되고 있고, 속공으로 이어지고 있다”고 했다.

● 감독은… 실점 후에도 바로 속공해볼까 한다

전 감독은 속공에 대해서는 조금 더 모험을 시도할 마음이 있다. 물론 경기 상황에 맞게 템포 조절은 하겠지만 실점 후에도 곧바로 속공을 노리겠다는 것이다. 패턴에 의한 공격도 나름 SK가 강한데 기복이 있다. 특히 원정 경기에서 그렇다. 3점 슛이 갈수록 좋아지고 있지만 여전히 미덥지 않다. 속공을 머뭇거리면서 느슨하게 경기 운영을 하다 상대에게 분위기를 넘겨주는 것보다는 여러 모로 시도 자체가 이익이라고 본다.

“우리 선수들을 보면 정말 속공 잘한다는 생각이 든다. 그래도 경험하지 못한 새로운 속공의 맛을 느껴보고 싶은 마음이다.”

전 감독의 자신감 넘치는 말 속에서 속공 농구의 새로운 트렌드가 만들어질 수도 있겠다는 생각마저 들었다. 아는 맛에 새로운 맛이 추가되는 새로운 경험을 할 수도 있겠다는 느낌.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![‘이재명 1R’ 재판부는 왜 징역형을 선고했나[법조 Zoom In/대장동 재판 따라잡기]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130483028.1.thumb.jpg)

![노안-난청, 잘 관리하면 늦출 수 있다[건강수명 UP!]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130484349.12.thumb.jpg)

댓글 0