痛苦的記憶或傷痛有時會成為藝術的材料。出生於印尼的美國華裔詩人李立揚的情況就是如此。李所在的家屬在印尼反華情緒高漲的1964年,經香港和澳門、日本逃往美國。但是在那裏面對的也是歧視。

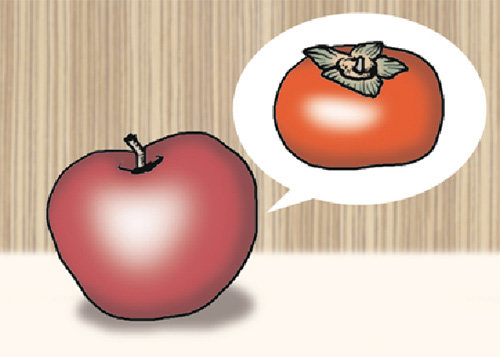

他的詩《柿子》是從回顧那個開始的。“六年級時,沃克老師說/我不會區分軟柿子(persimmon)和精確度(precision)/打後腦勺/讓我站在角落裏。”少年有些怯場,把persimmon和precision,也就是把柿子和精密混淆,必須罰站。但是後來長大了,發現柿子和精密也不是全然沒有關系。用甜味和顏色了解熟柿子,不要讓肉受傷,輕輕地剝皮/吃紅柿子的瓤,這難道不需要精密嗎?

不知道這些的是美國老師。有一天,那位老師拿來柿子,用刀切了,一塊一塊地分著,叫他嘗嘗“中國蘋果”的味道。他居然用刀切了等到柿子變紅了用手去皮才能吃的澀柿子。那位老師的話、想法和行動都是源於無知。這是不了解柿子的屬性,卻以蘋果為標準看柿子的認知暴力,即東方主義(orientalism)。和那位老師不同,詩人的父親對柿子了如指掌。閉上眼睛也能把柿子裝進畫幅裏。“相愛的人的頭發氣味/放在手掌上的柿子的質感/熟透時的重量/是絕對不會離開我們的”,在失去視力後也能畫出柿子。這就是權威和精密。

少年後來成為詩人,回顧童年時代的傷痛。對於他來說柿子是東方的。他從柿子中看到了西方因自我中心的狹隘而看不到的東方情緒、文化和精神。同時,童年時代的創傷自然而然地得到了治愈。