‘개 팔자가 상팔자’는 주인 잘 만나 호화롭고 평안하게 사는 개를 부러워할 때 쓰는 말이다. 삶이 고되고 고생스러울 때 넋두리로 내뱉는 말이기도 하다. 19세기 프랑스 화가 알프레드 드드뢰의 그림에는 누구나 부러워할 만한 개가 등장한다. 배불리 먹고 마신 뒤, 편안하게 휴식을 취하고 있는 모습이 꼭 사람 같다. 화가는 왜 개를 사람처럼 묘사한 걸까? 특정인에 대한 풍자일까?

유명 건축가의 아들로 태어난 드드뢰는 화가 삼촌 덕에 13세 때부터 낭만주의 미술 거장 테오도르 제리코에게 그림을 배웠다. 스승의 영향으로 동물에 관심을 가지게 된 그는 말 그림이나 동물에 빗댄 이중 초상화로 큰 인기를 얻었다. 승마와 사냥을 즐겼던 나폴레옹 3세의 총애를 받았고, 개를 좋아했던 영국 빅토리아 여왕에게 그림 주문을 받을 정도로 동물화가로 크게 이름을 날렸다.

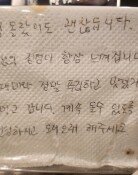

이 그림은 화가로서의 명성이 절정에 달하던 47세 때 그렸다. 화면 속엔 퉁퉁한 퍼그 한 마리가 푹신한 안락의자에 앉아있다. 뒷다리는 쩍 벌리고, 앞다리는 점잖게 모은 채 의자에 등을 편히 기댔다. 푸른 천을 씌운 탁자 위에는 반쯤 마신 술잔과 먹다 만 간식이 놓여 있고, 읽다 만 듯한 ‘르 피가로’ 신문이 바닥에 떨어져 있다. 한눈에 봐도 부유하고 교양 넘치는 개다. 빵빵한 배를 보니 식곤증에 졸고 있는 것 같기도 하고 낮술에 취한 것 같기도 하다. 웬만한 사람 팔자보다 나아 보여 부럽기까지 하다. 실제 개가 신문을 읽고 술을 마실 수는 없는 법. 신분 높은 권력자나 부유한 지식인을 빗댄 이중 초상화로 보인다.

귀족과 왕족의 후원을 받는 화가가 특정 권력자를 풍자해서 그리기는 쉽지 않았을 터. 드드뢰는 퍼그 발밑에 검은 사냥개 하운드를 자신의 대역으로 그려 넣고 이렇게 묻는 듯하다. ‘권력자여, 왜 세상을 공부하지 않는가. 왜 백성을 위해 일하지 않는가. 등 따습고 배부른 삶에 만족한다면 개와 무슨 차이가 있나’라고.