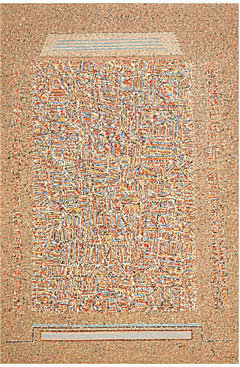

고통의 산물임이 분명함에도 한없이 따뜻하게 느껴지는 그림이 있다. 국립현대미술관 ‘이건희 컬렉션 특별전’에서 전시 중인 이성자 화가의 ‘천년의 고가’가 그렇다. 그가 진주에서 살았던 옛집을 형상화했다는 그림이 왜 그러한지 알기 위해서는 그의 삶 속으로 들어가야 한다.

그가 이 그림을 그린 것은 1961년이다. 어쩔 수 없이 이혼한 상황에서 세 아들을 한국에 두고 프랑스로 떠난 지 정확히 10년 되는 해다. 그는 처음에는 아이들이 눈에 밟혀 일이 손에 잡히질 않았다. “그래서 더욱 그림에 매달렸어요. 내가 붓질 한 번 더하는 것이 아이들 옷 입혀 학교 보내는 것이고, 밥 한술 떠먹이는 것이라고 자기최면을 걸었죠.” 그림이 그에게는 아이들을 대신하는 상징물이었다. 그림이 아이들을 대신할 수는 없었지만 그렇게라도 생각해야 했다. 그러면서 아이들을 향한 그리움이 그림으로 바뀌었다. 자신의 상처만을 생각하면 그림의 색조가 어둡고 각이 져야 했지만 그에게는 아이들을 향한 따뜻한 마음이 먼저였다. 상처는 안으로 숨어들었다. 그의 그림이 따뜻하게 느껴지는 이유다. ‘천년의 고가’라는 제목이 아니라면 무엇을 그렸는지 알 수 없는 추상화지만, 그래도 분명한 것은 붓질이 수만 번 더해지면서 생성된 따뜻함이 아들들을 위한 어머니의 마음이었다는 거다. 프랑스 국적을 취득하지 않은 것도 아이들이 살고 있는 곳을 등지지 않으려는 마음 때문이었다. “우리 아아들이 한국에 있은께네.”

보통 사람 같으면 무너졌을 상황에서 그를 구한 것은 예술이었다. 미당 서정주가 그의 그림을 보고 “돗자리를 엮은 것도 같고, 모내기를 한 것도 같다”고 한 것은 그림의 외적 형상만이 아니라 이면에 있는 화가의 심리를 예리하게 짚어낸 표현이었다. 실제로 화가는 돗자리를 엮거나 모내기를 하듯 그림, 아니 아이들을 가꿨다. “작품이 완성되면 우리 아들이 되는 거야.” 붓질 하나하나가 간절한 기도였고 그 기도에 예술이 응답했다.문학평론가·전북대 석좌교수