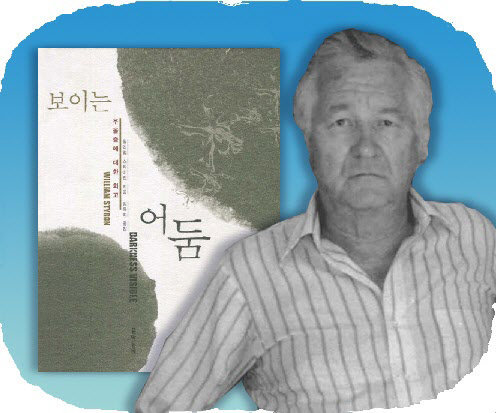

경험하지 않고는 알 수 없는 고통이 있다. 영화로 만들어진 소설 ‘소피의 선택’을 쓴 윌리엄 스타이런은 ‘보이는 어둠’에서 우울증으로 인한 고통의 경험적 속성을 생생하게 증언한다.

1988년 어느 날, 그는 ‘뉴욕타임스’에서 이탈리아 작가 프리모 레비에 관한 심포지엄 기사를 읽다가 몹시 화가 났다. 1년 전 67세의 나이로 3층 아파트에서 떨어져 죽은 레비에 대한 발언 때문이었다. 내로라하는 석학들과 유명 작가들이 포함된 참가자들은 그의 죽음을 자살로 단정하고 무척 비판적이었다. 그의 죽음을 “도무지 받아들이기 힘든 성격 파탄과 나약함” 정도로 여기는 분위기였다. 그들은 아우슈비츠 수용소에서도 살아남은 “용기의 표본”으로 존경했던 지식인이 그러한 방식으로 삶을 버렸다는 사실을 견딜 수 없어 했다. 그들은 마치 그가 자기들에게 상처를 준 것처럼 말했다.

스타이런은 뉴욕타임스에 장문의 글을 실었다. 우울증을 겪어보지 않은 사람들이 실상을 모르면서 레비의 죽음을 곡해해서는 안 된다는 내용이었다. 자살이 좋은 것이 아니라는 것을 누가 모르는가. 그러나 그들은 우울증이 질병이라는 사실을 간과하고 있었다. 그것은 원인도 알기 어렵고, 때로는 사랑하는 가족도 심리치료도 약도 소용없고, 고통과 불면과 절망이 일상인 질병이었다. 말기 암 환자를 비난할 수 없듯, 끝이 보이지 않는 우울증에 대한 유일한 해결책이 자살인 사람을 비난할 자격은 누구에게도 없었다.

그의 글이 폭발적인 반응을 얻은 것은 우울증 환자였던 그에게서 나온 너무나 생생한 발언이었기 때문이다. 그는 절망 이상의 절망을 느끼게 만든 우울증이 그를 어둠 속으로 내몰았다고 고백했다. 그가 은유적으로 표현한 대로 그것은 존 밀턴의 ‘실낙원’에 나오는 지옥 불 같은 어둠이었다. 불은 불인데 빛은 없고 어둠만 있는 불. 그러나 그는 레비와 달리 그 어둠에서 빠져나왔다. “눈부신 세상” 속으로 나오는 길은 있다는 증언이다. 어렵지만 어딘가에.